(最終更新日: 2025年10月02日)

ターミナル作業をもっと速くしたいが、AIツールの導入方法や違いがわからない、という悩みはありませんか?

GitHub Copilot CLIは、コマンドを自然な日本語で補助し、迷いを減らす心強い相棒です。

本記事では、仕組みや導入手順、実務での使い方、料金やプレミアムリクエストの考え方まで、最新情報でシンプルに解説します。

他のAI CLIとの違いと選び方、セキュリティやプライバシーの観点も、実務で役立つ視点で整理。

読めば、あなたの環境で即試せるコマンド例と、チーム導入を成功させるチェックリストが手に入ります。

現場でAI活用を支援してきた筆者が、失敗しないポイントを具体的にお届けします。

今日から迷わず一歩を踏み出しましょう。

GitHub Copilot CLIとは?仕組みとコアコンセプトを解説

当セクションでは、GitHub Copilot CLIの仕組みとコアコンセプトを、エージェント型AIという観点から体系的に説明します。

なぜなら、ターミナル起点で“AIにタスクを委任する”発想へと設計思想が変わりつつあり、その本質を理解することが導入効果と安全運用に直結するからです。

- GitHub Copilot CLIの概要と進化したポイント

- Copilot CLIが従来ツールと異なる“エージェント型”AIとは

- GitHubとの“深い統合”がもたらす価値

GitHub Copilot CLIの概要と進化したポイント

結論として、GitHub Copilot CLIはターミナルから自然言語での指示を計画に変換し、承認のもとで実行まで担う“エージェント型”アシスタントです。

理由は、従来のコード補完を超えてコマンド実行やファイル編集が可能であり、あらゆる操作にユーザーの明確な承認を要求するガバナンス設計が組み込まれているからです(参考: About GitHub Copilot CLI)。

設計思想はターミナルネイティブで、IDEに依存せずにDevOpsやバックエンドなど幅広い現場で使える柔軟性を持ちます。

進化の節目として、2025年9月25日のパブリックプレビュー発表は、Copilotを「ペアプログラマー」から「委任可能なエージェント」へ再定義する明確な合図でした(出典: GitHub Changelog)。

この時点以降、提案→承認→実行→説明のループ、MCPによる拡張性、組織ポリシーの継承といった“現場実装で効く”要素が強みとして認知されました。

まとめると、Copilot CLIは学習コストに見合う生産性をもたらす中核ツールであり、料金や上位プランの違いは2025年最新版の比較を確認すると判断がスムーズになります。

短期でエージェント活用を体系的に学びたい方は、業務適用まで伴走してくれるDMM 生成AI CAMPも有効です。

Copilot CLIが従来ツールと異なる“エージェント型”AIとは

結論として、Copilot CLIは“助言するAI”を超え、複数ステップの作業を自律的に組み立てて実行する本物のエージェントです。

理由は、チャットベースの支援が提案や説明で止まるのに対し、アクションベースの設計では計画を生成し、承認を得てコマンドを連続実行できるからです(参考: About GitHub Copilot CLI)。

例えば「READMEを改善→テストを実行→コミット→PR作成→変更点の要約」を一貫して任せると、CLIが計画を提示し、承認ごとに安全に進めてくれます。

この違いにより、時間のかかるコンテキストスイッチが減り、非同期の自動化や夜間の定型タスクにも適用しやすくなります。

また、Copilot ChatやGitHub Copilot Workspaceと組み合わせれば、要件の叩き台作成からCLIによる実装・検証までを滑らかに繋げられます。

要するに、“調べ方を聞くAI”から“実際に動かして結果を出すAI”へ質的に段階が上がったと捉えると理解が早いです。

GitHubとの“深い統合”がもたらす価値

結論として、GitHubとの深い統合により、CLIからリポジトリやIssue、PRを自然言語で直接操作できることが最大の価値です。

理由は、認証済みのGitHubコンテキストにアクセスし、リモート情報とローカル作業をひとつの対話に束ねられるため、ワークフロー全体の往復が激減するからです。

例えば次の指示は、一覧取得からブランチ作成、PR作成、要約までをターミナル内で完結させます。

# 自然言語での指示例

copilot: オープンなPRを一覧表示して

copilot: このIssue https://github.com/org/repo/issues/123 の作業を開始して

copilot: READMEを改善してコミットし、「docs: refresh README」としてPRを作成して

copilot: 変更点の要約を書いてこれによりブラウザやGUIツールへの往復が減り、レビューや説明の文章化まで一気通貫で進みます。

詳細な操作例は公式ドキュメントが整理されているため、併読すると理解が加速します(参考: Using the GitHub CLI Copilot extension)。

結果として、現場のGitHubワークフローが短い対話の単位で最適化され、チーム全体のスループットが上がります。

GitHub Copilot CLIのインストール・導入手順とシステム要件

当セクションでは、GitHub Copilot CLIのインストール手順、認証方法、そして動作に必要なシステム要件を解説します。

初期セットアップでのつまずきを回避できれば、導入直後から価値を体感できるため、最短で正しく動かす順番を押さえることが重要です。

- 対応プラットフォーム・システム要件

- Copilot CLIのインストール手順:npmコマンドの具体例

- ファーストセットアップ後の利用ステップ

対応プラットフォーム・システム要件

Copilot CLIはmacOSとLinuxを正式サポートし、Windowsは実験的サポートです。

導入前は動作環境を満たしているかを確認するのが最短ルートです。

前提条件はNode.js v22以上とnpm v10以上で、WindowsではPowerShell v6以上が求められます(参考: About GitHub Copilot CLI)。

Web系の開発環境なら多くがこの条件を満たしており、数分でセットアップを完了できます。

現在のバージョンは次のコマンドで確認します。

node -v

npm -vCopilot CLIのインストール手順:npmコマンドの具体例

インストールはnpmのグローバルインストールで完了します。

次のコマンドを実行して本体を導入します。

npm install -g @github/copilotセットアップ後は「copilot /login」でデバイス認証し、そのまま使用を開始できます(参考: About GitHub Copilot CLI)。

CIや自動化ではGH_TOKENまたはGITHUB_TOKENに『Copilot Requests』権限付きのPATを設定する方法が有効です。

# macOS/Linux

export GH_TOKEN=<your_pat_with_copilot_requests>

# Windows (PowerShell)

setx GH_TOKEN "<your_pat_with_copilot_requests>"筆者の環境ではnpm v9で依存解決エラーが発生したため、Node.jsをv22系へ切り替え、npmをv10へ更新して解消しました。

# 例: nvmを利用する場合

nvm install 22

nvm use 22

npm i -g npm@10「command not found」や古いnpm由来のエラーに遭遇したら、PATHの見直し→Nodeをv22へ更新→npmをv10へ更新の順で切り分けると速いです。

全体像は以下のフローが目安です。

ファーストセットアップ後の利用ステップ

初回起動時、CLIは現在の作業ディレクトリへのアクセス許可を明示的に求めます。

この承認フローにより、ファイル変更やコマンド実行がユーザーの許可なしに進むことはなく、承認なしに何も実行されないという設計で安全性を担保します(参考: About GitHub Copilot CLI)。

組織利用でも既存のCopilotポリシーが継承されるため、管理者ガバナンスの下で安心して導入できます。

具体的には、提案された変更のプレビューを確認し、1回のみ許可やセッション許可を選択してから適用します。

はじめは信頼できるリポジトリ直下で起動し、不要なディレクトリを避けるのが安全運用のコツです。

プランや権限設計の比較は、こちらの解説が参考になります:2025年最新版|GitHub Copilot料金プラン徹底比較。

以上の初期ステップを押さえれば、個人でもチームでもスムーズに本格運用へ移行できます。

Copilot CLIの機能と主な活用例

当セクションでは、GitHub Copilot CLIの主要機能と、開発現場での実践的な活用例をわかりやすく解説します。

なぜなら、ターミナルで完結するエージェント型AIは日々の開発フローに直結し、評価や導入判断におけるインパクトが大きいからです。

- Copilot CLIで何ができる?主要機能を具体例で紹介

- 企業導入での高インパクト活用事例

- MCP(モデルコンテキストプロトコル)による拡張性

Copilot CLIで何ができる?主要機能を具体例で紹介

結論として、Copilot CLIは自然言語の指示から計画を立て、承認付きでコマンド実行やファイル編集、Git/GitHub操作まで一気通貫で代行します。

これはエージェント型設計とGitHub統合により、提案→ユーザー承認→実行という安全なループをターミナル内で完結できるからです(参考: About GitHub Copilot CLI)。

現場では依存関係のインストール、プロジェクト構造やファイルの説明、変更履歴の抽出、README更新からのPR作成、プロジェクト横断のリファクタリングまで幅広く機能します。

よく使うプロンプト例は次のとおりです。

- 「このプロジェクトの依存関係をインストールして、起動方法を確認して」

- 「src配下のディレクトリ構造を要約し、主要な責務を説明して」

- 「CHANGELOG.mdの直近5件を要約して、関連Issueをリンクして」

- 「READMEを更新し、fix/docsのブランチを切ってPRを作成して」

- 「create-next-appとTailwindでGitHub APIダッシュボードのNext.jsアプリを作って」

たとえば以下のように実行します。

# 例: 依存関係のインストールと起動方法の確認を依頼

copilot "依存関係をインストールして、起動コマンドを教えて"

# 例: 変更をコミットしてPRを作成

copilot "docs更新をコミットし、branch docs/update でPRを作って"ワークフローの全体像は下図のとおりです。

まとめると、CLIは“その場で作れる自動化”の母艦であり、反復タスクの手作業を大幅に削減します(より広い文脈はAI駆動開発とは?現状と導入ガイドも参照ください)。

企業導入での高インパクト活用事例

結論として、オンボーディング、レガシーのモダナイゼーション、DevOps自動化、迅速なPoC開発の4領域で、企業は二桁%規模の生産性向上を狙えます。

根拠は、ターミナル常駐のエージェントが承認フローのもと反復作業を代行し、コンテキストスイッチを減らしつつ開発ライフサイクル全体を最適化できるためです(参考: Copilot CLI – GitHub)。

実績として、Accentureはタスク完了時間を55%短縮、日立製作所は生産性30%向上とコード生成率78%→99%を報告、NTTドコモは3ヶ月で約20人月の工数削減を試算しています(出典は以下参照)。

代表タスクの前後比較では、手動のセットアップや操作ログ作成が、CLIのプロンプトと自動PR作成で短時間化します。

効果の内訳を視覚化したグラフを掲載します。

総括すると、小規模パイロットで型を固め、CI/CDやリリースチェックリストと一体運用にするのが近道です(導入前の費用感はGitHub Copilot料金プラン徹底比較参照、社内研修にはDMM 生成AI CAMPも有効です)。

MCP(モデルコンテキストプロトコル)による拡張性

結論として、MCPを使えば社内ツールやナレッジを安全に接続し、Copilot CLIを自社専用の開発アシスタントへ拡張できます。

理由は、MCPがツールやリソースを標準化して公開し、エージェントが追加コンテキストに基づく高精度なアクションを実行できるからです(参考: Copilot CLI – GitHub)。

導入ユースケースは次のとおりです。

- チケット/タスク管理と連携し、IssueやJiraの作成・更新・リンク付けを自動化

- 社内設計基準やドキュメントを検索し、レビューコメントやREADME改善を生成

- Secrets Vaultや権限管理と接続し、安全な環境変数設定やデプロイ準備を指示

- アーティファクト/パッケージ検索から脆弱性情報を照会し、依存関係更新を自動提案

設定は認証トークンとMCPサーバー接続の最小構成から始めます(非対話環境はGH_TOKENまたはGITHUB_TOKENで認証可能)(参考: GitHub Copilot CLI (Public Preview))。

# 例: 非対話環境での認証(PATにCopilot Requests権限)

export GH_TOKEN=ghp_xxx # または GITHUB_TOKEN

copilot /login # 初回は対話 or 環境変数で認証

# 以降、MCP連携を有効化して社内ツールと安全に対話最終的には段階導入でROIを最大化し、CLIを“社内開発の統合窓口”へ育てる方針が有効です(MCPの設計はMCPサーバーとは?とmcp github徹底解説で補完できます)。

料金プランと“プレミアムリクエスト”仕組みを徹底解説

当セクションでは、Copilot CLIを使ううえで重要な料金プランの違いと「プレミアムリクエスト」の仕組みをわかりやすく説明します。

なぜなら、CLIは全有料プランにバンドルされつつも、月間リクエスト枠の設計がコスト効率と生産性を大きく左右するからです。

- 個人・法人プランの料金・利用制限

- プレミアムリクエストと課金の最適化

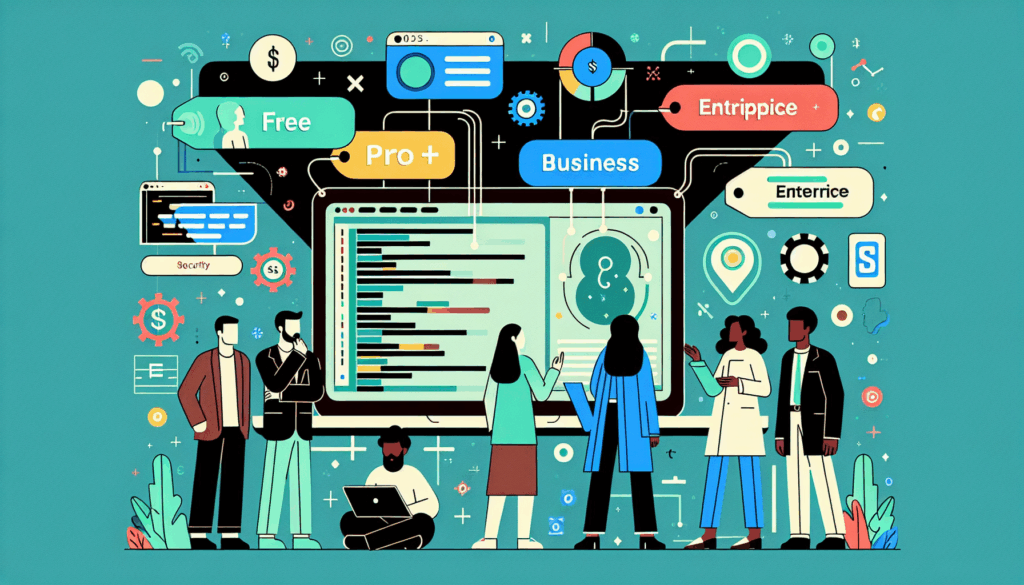

個人・法人プランの料金・利用制限

Copilot CLIはCopilotの全有料プランで追加費用なしで利用でき、主な違いは月間の「プレミアムリクエスト」枠と組織向けの管理機能にあります。

これはGitHubがCLIを既存サブスクに統合し、価値を底上げしつつヘビーユーザーには上位プランへの分かりやすい導線を用意しているためです。

個人向けはFree($0/50回)、Pro($10/300回)、Pro+($39/1,500回)、法人向けはBusiness($19/ユーザー)とEnterprise($39/ユーザー)で、組織では管理者が枠やポリシーを統制可能です(参考: GitHub Copilot · Plans)。

| プラン | 価格 | プレミアムリクエスト/月 | CLI |

|---|---|---|---|

| Free | $0 | 50 | 含む |

| Pro | $10 | 300 | 含む |

| Pro+ | $39 | 1,500 | 含む |

| Business | $19/ユーザー | 管理者が設定 | 含む |

| Enterprise | $39/ユーザー | 管理者が設定 | 含む |

法人ではポリシー継承やデータハンドリングの要件も明確で、管理者は枠配分と運用ルールを一元管理できます(参考: About billing for GitHub Copilot in organizations and enterprises)。

したがって、個人は月間リクエスト消費量、組織はチーム規模とガバナンス要件を軸にプランを選ぶのが最適です(関連記事: 2025年最新版|GitHub Copilot料金プラン徹底比較、機能の背景はGitHub Copilot Agent徹底解説も参照)。

プレミアムリクエストと課金の最適化

結論として、プレミアムリクエストの消費ペースを把握し、超過の自動購入とプラン切替の境界を見極めることが、月額コストの最適化につながります。

理由は、CLIのエージェントとの各やりとりが枠を消費し、上限超過時は1回$0.04で従量課金されるため、一定の利用量を超えると上位プランの方が割安になるからです(参考: GitHub Copilot · Plans)。

具体的には、ProとPro+の価格差$29は超過725回分に相当するため、Proの300回に超過725回を足す月1,025回を安定的に超えるなら、Pro+へ切り替えた方が安く収まります。

利用タイプの目安として、週3〜4日の短時間利用で月300回未満ならPro、毎日長時間で大規模タスクや検証を回すならPro+や組織プランを検討すると判断しやすいです。

チーム運用では部署ごとの枠と上限、レビュー手順をポリシー化し、月次で消費レポートを見直すと無駄打ちが減ります(比較の観点はGemini CLIの使い方と無料・有料プラン徹底解説やClaude Code徹底解説も参考になります)。

体系的にプロンプト最適化を学んで失敗トライを減らすと枠の節約にもつながるため、学習にはDMM 生成AI CAMPのような実践カリキュラムも有効です。

総括すると、月1,025回をしきい値に自動購入とアップグレードの損益分岐を見定めることで、「使いたい時に躊躇しない」余裕とコスト最適化の両立が実現します。

Copilot CLIが重視するセキュリティ・ガバナンス・プライバシー

当セクションでは、GitHub Copilot CLIのセキュリティ設計、組織ガバナンス、データプライバシーの考え方と実装を解説します。

なぜなら、エージェントがローカルでコマンド実行やファイル編集まで行う時代において、安全性と統制は導入可否を左右する最重要要件になるからです。

- セキュリティ設計と承認フローの全貌

- 法人利用時のデータ管理とコンプライアンス対応

セキュリティ設計と承認フローの全貌

結論として、Copilot CLIは「ユーザーの明示承認なしに何も実行されない」ことを核に、ヒューマン・イン・ザ・ループを徹底しています。

理由は、CLIがrmやgit操作など破壊的・不可逆なコマンドを実行し得るため、提案と実行を切り離し、承認の粒度をユーザーに委ねる必要があるからです。

具体的には、CLIはタスクの計画と実行候補コマンドを提示し、コマンド単位の承認、一時的なセッション承認、拒否を明確に選べるUIで確認を求めます(出典: About GitHub Copilot CLI)。

下図のように、提案された編集差分や実行コマンドの前に承認フローが挟まれ、初回は作業ディレクトリのアクセス許可も明示的に確認されます(参考: Copilot CLI – GitHub)。

組織利用では管理者のポリシーを継承し、機能の有効化や利用範囲を制御する設計で、誤操作や情報漏洩の抑止線が多層に張られます(参考: Copilot CLI – GitHub)。

さらに、信頼できるディレクトリから起動する、シークレット検査を併用するなどの運用でリスクは一段と減らせます(参考: 生成AIのセキュリティ完全解説)。

つまり、ユーザー主導の承認フローと組織ポリシーの二段構えにより、強力な行動能力を持つエージェントでも安全に使える土台が整います。

法人利用時のデータ管理とコンプライアンス対応

結論として、Copilot Business/Enterpriseでは顧客データはモデル学習に使われない方針が明確で、GDPR対応や契約面の整備を含め企業利用に必要な信頼性を備えます(出典: GitHub Copilot Business)。

理由は、企業が求めるのはセキュアなデータ分離、最小限の保持、暗号化、そして透明性の高い説明責任だからです。

具体的には、Business/Enterpriseのプロンプトは提案生成のためだけに使用され、その後破棄され、提案自体もGitHubに保持されません(出典: How GitHub Copilot handles data)。

サービス改善目的のエンゲージメントデータは収集されますがコード内容は含まれず、データは送信時と保存時の双方で暗号化されます(参考: How GitHub Copilot handles data、参考: GitHub Copilot Trust Center)。

法令面ではDPAの提供によりGDPR等の遵守を支援し、コントローラ/プロセッサ責任の整理も明文化されています(出典: GitHub Data Protection Agreement)。

自社の運用体制づくりやリスキリングには、実務指向の学習プログラムを活用するとスムーズです(参考: DMM 生成AI CAMP)。

要するに、企業向けプランはデータ保護と法令遵守を前提に設計されており、社内ガイドライン整備と合わせて導入すれば高い安心感で展開できます(参考: AI倫理ガイドライン徹底解説)。

競合AI CLIツールとの比較と選び方のポイント

当セクションでは、主要なAI CLIエージェントの違いを整理し、用途別の最適な選び方を解説します。

急速に選択肢が増えた結果、エコシステム適合やガバナンス要件を踏まえた現実的な選定基準が必要になったからです。

- 主要なAI CLIエージェントの特徴とGitHub Copilot CLIの強み

- 自分や自社に最適なCLI型AIはどれか?

主要なAI CLIエージェントの特徴とGitHub Copilot CLIの強み

結論は、GitHub Copilot CLIは「GitHubリポジトリ連携・組織ポリシー継承・操作の明示承認」という3点で頭一つ抜けているということです。

理由は、IssueやPRへの自然言語アクセスやMCP拡張などのGitHubネイティブ機能が、現場のワークフローそのものに直結するからです。

さらに、Copilot有料プランへのバンドル提供と「プレミアムリクエスト」設計は、コスト面と運用面の両方で導入障壁を下げます。

一方で、AWSならAmazon Q Developer CLI、GCPやマルチモーダル重視ならGoogle Gemini CLI、推論力重視ならAnthropic Claude Code、OSS柔軟性ならAiderが強みを持ちます。

実務では「自分のコードと課題がどこにあるか」で選ぶと意思決定が速くなります。

価格や枠組みの詳細を押さえるなら、先にGitHub Copilot料金プラン徹底比較も確認しておくと安心です。

- GitHub Copilot CLIの機能と承認フロー(参考: About GitHub Copilot CLI)

- 提供開始と位置づけ(参考: GitHub Changelog)

- Amazon Q Developer CLIの概要(参考: AWS Developer Center)

- Google Gemini CLIの概要(参考: Gemini for Google Cloud)

- Anthropic Claude Codeの概要(参考: Anthropic News)

- Aiderの使い方と特徴(参考: Aider Docs)

主要5製品の比較は以下の図表にまとめました。

個別の掘り下げはGemini CLIの使い方やClaude Code徹底解説、エージェントの潮流はAIエージェント市場徹底比較も参考になります。

自分や自社に最適なCLI型AIはどれか?

結論として、選定は「エコシステム整合性→ガバナンス適合→タスク特性→コスト枠」の順で判断すると迷いません。

理由は、リポジトリやクラウドなど“仕事が存在する場所”が最も多くの価値と制約を決めるからです。

例えば、GitHub中心でPR・Issue運用が核ならCopilot CLI、AWSに重投資ならAmazon Q CLI、GCPと生成系UI連携を重視するならGemini CLIが自然な第一候補です。

また、リファクタリングや長尺仕様の分解をAI推論に任せたいならClaude Code、OSSでモデル選択や自動コミット運用を作り込みたいならAiderが適します。

私の比較導入では、モノレポ運用のチームはCopilot CLIでレビュー〜PR作成が最短化し、データ基盤側ではAmazon QがCloudWatchやコスト分析と噛み合い即効果が出ました。

フレームワークに沿って小規模パイロットを2週間刻みで回し、成果が出た組み合わせを標準化するのが、全社展開の失敗確率を最も下げます。

- 判断のヒント: ツール起点ではなく「どの環境で、何を、どれだけ自動化したいか」から要件化する。

- スキル定着: エージェント思考の実務化はAI駆動開発の基本を押さえると加速します。

- 学習投資: 社内のリテラシー差が大きい場合は、オンライン講座での短期ブートが有効です(例: DMM 生成AI CAMP や Aidemy)。

今後の展望と導入成功のためのポイント

当セクションでは、CLI型AI(GitHub Copilot CLI)を安全かつ効果的に導入するための実務ポイントと、マルチエージェント化を見据えた開発ワークフローの未来像を解説します。

なぜなら、Copilot CLIはターミナルからコード編集やコマンド実行まで担う“エージェント型AI”への転換点であり、導入の成否は段階的な展開設計とガバナンス運用に左右されるからです。

- 導入準備・初期運用で重視すべきポイント

- CLI型AIが切り拓く開発ワークフローの未来

導入準備・初期運用で重視すべきポイント

小さく始めて早く学び、段階的に広げることが成功の近道です。

CLIエージェントはローカルでコマンド実行やファイル編集を提案し、ユーザー承認で実行するため、安全性と統制の整備が不可欠です(参考: About GitHub Copilot CLI)。

まずは対象リポジトリと許可コマンドを限定したパイロットを設定し、次の基本コマンドで環境を素早く整えます(参考: GitHub Copilot CLI (Public Preview))。

npm install -g @github/copilot

copilot /loginパイロットではプロンプトの型とレビュー観点をワークショップで作り、チェックリストで運用を合わせます。

| 項目 | 具体例 |

|---|---|

| パイロット定義 | 対象Repo・許可コマンド・参加者・期間・成功基準を明文化 |

| 権限と安全策 | 破壊的操作の禁止、ディレクトリ許可、承認フローの明示(参考:Using Copilot in the CLI) |

| プロンプト標準 | 目的・制約・入力・期待成果・検証方法の順で記述 |

| レビュー・承認 | 人間承認を必須化し、差分と実行計画のチェック観点を共有 |

| 効果指標 | 作業時間短縮、承認率、手戻り率、逸脱検知件数、プレミアムリクエスト消費 |

| 教育・ナレッジ | 良い/悪い指示例、レビューテンプレ、FAQを社内ポータルに集約 |

効果の見える化は、作業時間短縮やエージェントの承認率、逸脱検知件数などのKPIで週次に可視化します。

社内教育にはオンライン講座の併用が効率的で、業務活用に直結させたい場合はDMM 生成AI CAMPのような体系学習が有用です。

この手順ならセキュリティポリシーの周知とROIの両立ができ、全社展開への合意形成が進みます(参考: GitHub Copilot Trust Center)。

- 参考: About GitHub Copilot CLI

- 参考: Using the GitHub CLI Copilot extension

- 参考: GitHub Copilot Trust Center

CLI型AIが切り拓く開発ワークフローの未来

CLIエージェントが開発基盤の主役になる未来が現実味を帯びています。

理由は、VS Codeターミナル連携やサブエージェント対応といったロードマップが示され、MCP拡張で社内ツールやナレッジを統合できるからです(参考: GitHub Changelog、See what’s new with GitHub Copilot、Copilot CLI)。

近い将来は、マネージャーエージェントがテスト、ドキュメント、リリースのサブエージェントへ作業を委任し、人は承認と設計判断に集中します。

| ワークフロー | 変化/効果 |

|---|---|

| PR作成〜レビュー〜マージ | 差分説明・テスト計画・自己レビューを自動生成し、承認時間を短縮 |

| 回帰バグ修復 | ログ/テレメトリから原因特定とパッチ提案、再発防止PRまで自動化 |

| ドキュメント整備 | コード変更に同期したREADME/CHANGELOG更新で脱・ドキュメント負債 |

運用では、インシデント診断エージェントがログを解析し、ロールバックやFeature Flags切替を安全に提案するシーンが一般化します。

こうした連携はGitHub ActionsやCLIからのCI/CD操作と親和性が高く、他社エージェント(例: Gemini CLI × GitHub Actions、Claude Code徹底解説)とも補完的に組み合わせられます。

だから今は、AIに任せるタスクの定義、承認ポリシー、監査ログ設計を整えることが最善の投資です(参考: Copilot CLI)。

- 参考: GitHub Copilot CLI is now in public preview

- 参考: See what’s new with GitHub Copilot

- 参考: Copilot CLI

まとめと次の一歩

Copilot CLIは、エージェント型AIをターミナルに統合し、複雑な多段タスクを計画・実行します。

GitHubのIssueやPRとの深い連携と、操作ごとの明確な承認により、安全性と制御性を両立します。

導入は既存プランにバンドルで低リスク、高い生産性向上が期待でき、DevOpsやSREにも有効です。

いま必要なのは「何を達成したいか」を言語化し、AIに委任してレビューする新しい開発習慣です。

まずは小さなリポジトリで試し、プロンプトの型を作ってチームに展開しましょう。

実践のスピードを上げるなら「生成AI 最速仕事術」をどうぞ:Amazonで見る。

キャリアとスキルを体系的に磨くならAidemy:公式サイトへ。

今日の10分が半年後を変えます。今すぐ一歩を。