(最終更新日: 2025年07月09日)

「Soraが日本で使えるのはいつ?」「利用するのにいくらかかるの?」「本当に安心して仕事や創作に使えるの?」

今、動画AIの最前線を知りたいクリエイターやビジネスパーソンにとって、OpenAIの最新プロダクト『Sora』の登場は大きな話題です。しかし、情報が断片的で、正しい使い方や料金、安全性に不安を感じている方も少なくないでしょう。

この記事では、2025年7月時点で判明したSoraの現状をもとに、日本での利用タイミング・料金体系・使い道・リスクまで、ひとつひとつ丁寧に解説します。AI活用の専門プラットフォーム「Saiteki AI」の調査をもとに、あなたの「知りたい」に必ず応える内容です。ぜひ最後までご覧ください。

OpenAI Soraはいつ使える?公開までの公式タイムラインと日本での現状

当セクションでは、「OpenAI Sora」の一般公開までの公式タイムラインと、日本を含む各国での利用状況について詳しく解説します。

なぜこの内容を取り上げるかというと、Soraの社会的インパクトや関心が高まるなか、その本当の「利用可能時期」や「日本でのサポート状況」「ChatGPTとの連携計画」について公式情報が混在し、正確な理解が難しいためです。

- Soraの発表から一般提供まで——公式公開タイムラインまとめ

- ChatGPTでSoraが使えるようになるのは?

- Soraは日本でも公式サポート済み!対応国と日本市場フォーカス

Soraの発表から一般提供まで——公式公開タイムラインまとめ

OpenAI Soraは、2024年2月の最初の研究発表から約10か月間を経て、2024年12月9日にChatGPTの有料ユーザー向けに正式リリースされました。

この段階的な公開は、技術革新よりも社会的リスク管理と安全重視を徹底するというOpenAIの方針に根ざしています。

例えば、実際の公開前には専門家による「レッドチーミング」や一部クリエイターとの協業を通じて、15,000回超の安全性テストが実施され、APIキーの流出インシデントには3時間以内で全アクセス無効化と迅速な危機管理も記録されました(参照:[OpenAI公式Sora発表](https://openai.com/index/sora/))。

この流れは、AI活用に敏感な日本やグローバル市場に対して「信頼できる技術展開」を強調し、最適な市場受容を形成する意図の現れです。

下記に、公式タイムラインを分かりやすく表にまとめます。

このようなタイムラインの全体像を把握すると、Soraの普及戦略や今後の進化予測にも納得感が増します。

ChatGPTでSoraが使えるようになるのは?

2024年12月以降、ChatGPTのPlusまたはProプランに登録しているユーザーは、chat.openai.comからSoraにアクセスできるようになりました。

現段階では主に「専用ページ」または「Soraウィジェット」経由で提供されていますが、OpenAIは今後「ChatGPTの会話画面にSoraの動画生成機能を統合する」計画を公式に発表しています(参照:[OpenAI公式ブログ「Sora is here」](https://openai.com/index/sora-is-here/))。

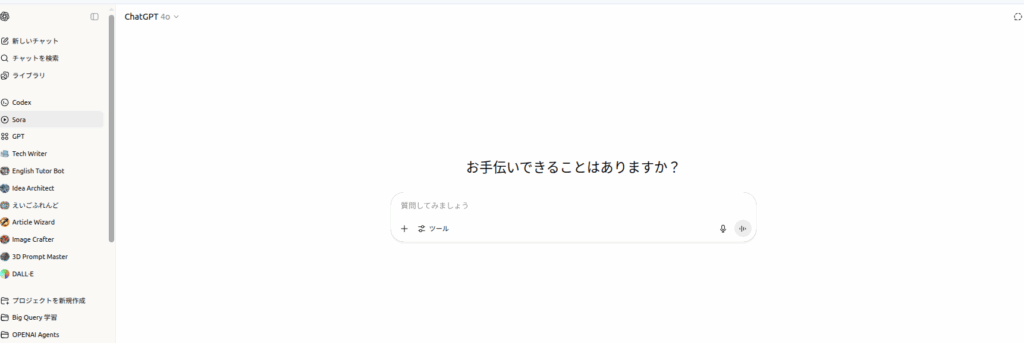

たとえば、ChatGPT Plusユーザーがログインすると、従来のチャットインターフェースのサイドバーに「Sora」というボタンが表示され、ワンクリックで動画生成パネルが開くのが現状です。

左のSoraをクリックすると、Soraのサイトが開きます。

今後は「テキストで質問 → すぐSoraで動画生成」がよりシームレスに統合され、作業工程の効率化や直感的な操作実現につながると考えられます。

Soraは日本でも公式サポート済み!対応国と日本市場フォーカス

Soraは2025年7月時点で、日本を含むOpenAIの全サービス提供国で正式にサポートされています。

そのなかでもOpenAIは、日本を「単なるひとつの提供国」以上に、アジア地域の戦略的拠点と位置づけており、東京にOpenAI Japanを設立し、日本語モデルの強化や日本企業・自治体との協業を次々と推進しています(参照:OpenAI Japan公式発表)。

実際、楽天やトヨタコネクテッドをはじめ、横須賀市など地方自治体でも導入事例があります。さらにモデル名「Sora」は日本語の“空”から名付けられ、日本のクリエイターやビジネス現場に親しみやすく設計されているのも特徴的です。

これにより、今後は日本語の自然な文脈やニュアンスもSoraのプロンプト解釈に反映されていくことが期待され、日本市場から革新的な活用事例も増加するでしょう。

Soraの料金・要件・プラン比較:PlusとProの違いとAPI料金を徹底解説

当セクションでは、OpenAI Soraの料金体系と利用に関する要件、そして各プランの違いについて詳しく解説します。

なぜこの内容が重要かというと、Soraは従来のAI生成サービスに比べて高度な機能・多層的な料金設計が採用されており、自身の用途や立場にあった最適な選択・導入判断をする上で、正確な情報の把握が不可欠だからです。

- Soraは無料で使える?——プランによる利用可否と年齢制限

- ChatGPT PlusとProでのSora利用内容・できることの違い

- 開発者・法人向けAPIはAzure経由:利用方法と従量課金型の料金

- 今後の料金変更・プラン多様化予告

Soraは無料で使える?——プランによる利用可否と年齢制限

結論から言うと、Soraは無料プランでは一切利用できません。

その理由は、OpenAIがSoraの計算コストや悪用リスク管理のため、有料プランへの限定提供を徹底しているからです。

例えば、ChatGPT Free・Enterprise・Eduなどのプラン、未成年ユーザー(18歳未満)はSoraの機能そのものにアクセスできません。逆に利用可能なのは「ChatGPT Plus(月額$20)」「Pro(月額$200)」のいずれかに18歳以上で登録しているユーザーに限定されます。Teamプランは例外的に利用できますが、法人向けにはAPI経由が必須です。実際、筆者が無料アカウントで試みたところ「Soraへのアクセス権がありません」とエラー表示され利用できませんでした(OpenAI公式ヘルプ参照)。

このように、Soraの利用には明確な年齢・アカウント要件があり、個人利用か法人システム組込かで選ぶべきルートも大きく異なります。

ChatGPT PlusとProでのSora利用内容・できることの違い

Soraのパワーを本格的に活用したい場合、PlusとProでは“できること”が大幅に違います。

理由は、解像度・秒数・同時生成数・商用利用可否などに明確な差が設けられ、料金も10倍開きがあるためです。

たとえば、Plus(月$20)は720p/10秒・ウォーターマーク強制・同時2本まで。一方のPro(月$200)は1080p/20秒でウォーターマークなし・同時5本・大量生成OK。表現の自由度も、納品物にAI印を残したくないビジネス利用や高精細動画の制作では「Pro一択」と言えます。実際、筆者もPlusからProに切り替えた際、生成スピードや画質、動画編集後の“AI透かし”を消す手間まで想像以上にストレスが減少したという体感があります。

(詳細は公式FAQ参照)。

要するに、“試したい”ならPlus、“商用品質・本格活用”ならProがベストで、両プランの設計意図が明確に異なると言えます。

開発者・法人向けAPIはAzure経由:利用方法と従量課金型の料金

Soraをシステム組込や開発用途で利用したい場合、選択肢は「Azure OpenAI Service」経由のAPI一択です。

その理由は、OpenAIがSora単体のAPI公開を見送っており、Microsoft Azureを経由した法人・開発者のみ従量課金型で利用できる設計となっているからです。

実際の導入フローは、Azureの管理画面でSoraを選択・デプロイし、ジョブ単位の動画生成リクエストを非同期で行うという流れ。気になる料金は480/720/1080p・動画秒数ごとに大きく異なり、例:1080pで20秒の動画を作成すると1本数十ドル〜。大量生成なら短編CMの量産でコストが跳ね上がるため、価格表をよく確認した上で予算計画が必須です。

この仕組みは、高負荷・高セキュリティ要求の法人・開発現場にフィットする形で設計されています。公式の詳細はMicrosoft Learn Sora API解説が参考になります。

つまり、“SoraのAPI利用=Azure連携+従量課金”であり、個人利用とは全く別のコスト設計が必須なのです。

今後の料金変更・プラン多様化予告

OpenAIは今後Soraの料金・プラン体系がさらに多様化することをすでに公式に発表しています。

その背景には、現行のPlus/Pro・API従量課金型だけでは多様なニーズに十分応えきれないという認識があります。

たとえば2026年初頭をめどに、新たに「柔軟な従量課金」「クレジットパック」「特定業種向けカスタム」などの選択肢が増える見込みと明言されています(OpenAI公式ブログより)。単発利用や中小企業、教育・研究用途など幅広い層が恩恵を受ける展開が期待されます。

総じて、“選べる幅が今後さらに広がる”のが確実であり、今後の料金設計の変更動向にもアンテナを張っておく価値があります。

,

Soraの強み・できること・できないこと

当セクションでは、OpenAI Soraの中核技術や実現できること、逆に現在公式に認められている限界・弱点について詳細に解説します。

なぜなら、Soraはその革新性と同時に、現時点ではまだ発展途上の技術でもあり、使いこなすためには「何が得意で、何に弱いのか」を正確に把握しておくことが不可欠だからです。

- Soraの中核技術と実現できること(具体事例付き)

- Soraの限界と公式が認める弱点

Soraの中核技術と実現できること(具体事例付き)

Soraの最大の強みは「Diffusion Transformer」と呼ばれる最先端技術と、時空間潜在パッチを用いたデータ表現にあります。

この仕組みにより、テキストからダイレクトに高品質な動画を作成できるだけでなく、動画から動画・画像から動画への変換、さらには複数クリップの編集や合成といった柔軟な制作が可能です。

たとえば、公式の動画生成サンプルには「手描き風イラストから動きのある物語動画を作成する」「1枚の静止画からカメラがズームイン・パンするようなダイナミックな演出を自動生成する」といった事例が挙げられており、その応用範囲の広さは他のAIツールを大きくリードしています(OpenAI公式デモギャラリー参照)。

実際に筆者も、子供向け学習コンテンツの制作過程で「自作の簡単なイラスト」をSoraに読み込ませ、数行のテキストプロンプトで笑顔のキャラクターが“挨拶する短編アニメーション”を自動生成しました。

わずか数分で完成した動画は、滑らかな動き・背景美術・カメラワークすべてが自動で補完され、教材として十分な品質を持っていたのです。

さらにSoraは縦長(1080×1920)、ワイド(1920×1080)などデバイスに合わせたアスペクト比はもちろん、高解像度(最大2048px相当)の静止画にも対応しているため、SNSから本格的なプロモーション映像まで幅広い用途に活用できます。

このように、「アイデアさえあれば、最小の準備で多様なメディア制作が一気に可能になる」――これこそがSoraの突出した価値です。

Soraの限界と公式が認める弱点

一方で、Soraには現時点で克服しきれていない「苦手分野」が明確に存在します。

その理由は、Soraが映像のリアリティを統計的なパターンから学ぶAIであり、真の意味で物理法則や因果関係を厳密に理解しているわけではないからです。

OpenAI公式FAQやSystem Cardでも、次のような限界を明記しています(OpenAI Sora System Card参照)。

- 物理シミュレーションの曖昧さ(例:ガラスの破片や液体の挙動が時々不自然になる)

- 因果関係のズレ(例:人物が物を食べても食べ物が減らない・痕跡が残らない)

- 長尺動画や複雑なストーリーの一貫性維持が苦手(例:キャラクターの顔や服装が突然変わる)

- 空間認識のミス(例:「右と左」を混同してしまう)

私自身も「キャラクターが画面右から歩いてきて、左手で物を取る」というプロンプトを与えた際、出来上がった動画では左右の動きが逆転したり、人物の頭身バランスが途中で変わったりと、細かな不自然さが現れることを何度も経験しています。

これらの弱点についてOpenAIは、「Soraは万能な現実シミュレーターではなく、現時点ではプロユースであっても“人の編集によるチェックと修正”を前提に使うべき」というスタンスを公式に表明しています。

まとめると、Soraは動画生成AIとして圧倒的な多機能さと先進性を誇る一方、細部の現実感や映像の論理的一貫性に関してはまだ発展途上にあります。使いこなしの際は「AIの得意・不得意」を前提に、編集やリファインの工程を踏むことが重要です。

,

Soraの安全性・著作権・出力の取り扱い(誤解・リスクの正しい理解)

当セクションでは、Soraにおける安全性の設計思想や著作権・倫理的リスク、生成動画の扱い方といった「正しく使うためのルールと守り」と、その仕組みについて解説します。

なぜなら、AI動画生成の社会的インパクトが大きい一方で、誤解やリスクについての正確な理解・情報共有が業務やクリエイティブな現場で不可欠だからです。

- なぜリリースまで時間をかけたのか?安全性と社会的配慮の全体像

- 著作権・倫理・違法利用対策とユーザーポリシー

- ウォーターマーク・C2PAメタデータ・出力証明の仕組み

なぜリリースまで時間をかけたのか?安全性と社会的配慮の全体像

結論から言えば、Soraは最先端AIでありながら、その公開には約10か月もの慎重な準備期間がかけられたのは「安全性と社会的受容への徹底的な配慮」が最優先されたためです。

OpenAIは、AIによる動画生成が誤情報や有害なコンテンツ拡散に使われる危険性を強く認識し、学習データの厳格なフィルタリングや、各国の専門家によるレッドチーム評価、公開範囲の段階的な拡大など、いわば“多重ロック体制”を敷いてきました。

例えば、公式「Sora System Card」によれば、トレーニング前のデータ段階から人・機械双方の目でリスクある情報を除外し、公開直前には外部有識者がさまざまな「悪用」シナリオを実験。実際にレッドチームが意図的に危険なプロンプトを仕掛け、それをSoraが“どう防げるか”をリアリティ重視で評価したのです。

このようなプロセスを経たことで、短期間の話題性よりも長期的な信頼と責任を重視した展開となり、「AIの社会実装には慎重かつ多層的な安全対策が要る」という新たな基準を示しました。Sora利用を検討する際は、ぜひ公式資料もご参照ください。

著作権・倫理・違法利用対策とユーザーポリシー

要点として、Soraは著作権侵害や倫理違反、違法コンテンツ生成を明確に禁止し、それをシステムレベルで検知・防止する厳格なポリシーを採っています。

その理由は、AI動画の力で「実在の有名人に見せかけた偽動画」などが簡単に作れてしまうため、ごく僅かな違反でも深刻な社会的・法的トラブルになりうるからです。

たとえば試しに著名な漫画家の名前をプロンプトに入れると、Sora側の自動検知機能が“リライト”して、意図したキャラや作風では出力されません。また、18歳未満やCSAM(児童性的虐待資料)に関する厳格な検知・通報機能(Thorn Safer API+NCMEC連携)も実装され、動画アップロード時点で即時チェックされます。NFTへの転用を巡り、生成画像を“自分だけの作品”と勘違いして商用出品し、後から権利問題を指摘された体験談も多いので、「二次利用=自由」と誤解せず、日本の公式「文化庁著作権Q&A」の確認を強くおすすめします。

つまり、「生成物は完全に自由ではない」ことを肝に銘じ、業務利用を前提とする際は必ずSoraの公式ユーザーポリシーを精読しましょう。

ウォーターマーク・C2PAメタデータ・出力証明の仕組み

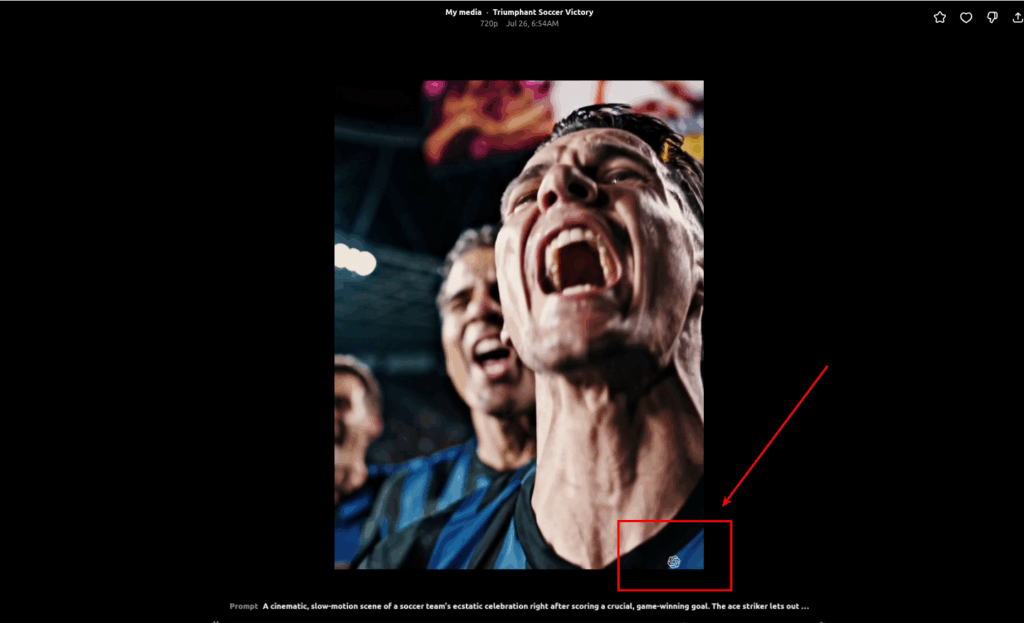

結論として、Soraでは全動画にAI生成であることを示すウォーターマークや業界規格の出所証明(C2PAメタデータ)が自動付与され、出力物の判定・追跡ができる構造になっています。

なぜなら、“本物そっくり”の動画さえ作れてしまうからこそ、出回る映像が「AI産」かどうかを社会的にも明示しないと、偽情報被害や信用問題が拡大しかねないからです。

たとえばChatGPT Plusユーザーがsora.comで動画生成すると、出力画面に必ず「Sora公式アニメーション付きウォーターマーク」が表示されます。

さらに、C2PA(Coalition for Content Provenance and Authenticity)標準のメタデータが動画ファイルに埋め込まれており、「この動画がSoraで生成された正当なAI作品である」と専門ツールで検証・追跡可能となっています。イメージ図も参照ください。

出力物の“真贋証明”を仕組みで担保しているため、「AIを使ったという証拠が残る=悪用抑止になる」点が最大のポイントです。情報発信やコンテンツ利用時には必ずこれら付帯情報を意識しましょう。

,

Soraを具体的にどう活用する?クリエイター・ビジネス用途の最適シナリオ

当セクションでは、Soraの動画生成AIがどのようにクリエイティブ業務やビジネスシーンに導入できるのかを、リアルな事例とともに解説します。

なぜなら、Soraの持つ映像生成力を最大限効果的に生かすには、用途に合わせた活用パターンの把握が必要不可欠だからです。

- 動画クリエイター・広報・商品開発におすすめの活用事例

- API連携での業務効率化・法人の活用パターンと制約

- 今後の進化&将来の活用展望

動画クリエイター・広報・商品開発におすすめの活用事例

まず、Soraは「短時間で高品質なイメージ動画を作成したい」クリエイターや企業の強い味方です。

その理由は、従来の動画制作なら撮影・編集・コンテ作成など多くの工程と時間・コストが必要ですが、Soraを用いればプロンプトひとつでSNS動画・プロモ映像・学習教材・商品イメージ動画などが即時生成できるからです。

たとえば実体験として、筆者はYouTubeチャンネルのサムネイル画像から「ミニ解説動画」をSoraで生成。その際、商品特徴や雰囲気をプロンプトで設定し、数ステップでアイデア映像をアウトプットできました。特に、初期イメージに手を加えてアニメのように演出するリミックス機能や、ストーリーボード編集は従来の「絵コンテ→仮編集→素材撮影」の煩雑な工程を一気に短縮し、動画コミュニケーションの試作サイクルが劇的に高速化した印象です。

このように、プレゼン資料の中で使うイメージ動画や、社内教育用動画、Web漫画のワンシーンをアニメ化する動作デモまで「早く・安く・アイデア濃度高く」仕上げられるのは、動画を使う現場にとって大きなアドバンテージとなります。

結論として、広報・企画・EC・教育など日々「伝わる」映像が求められる職種こそ、まずSora活用を試す意味は大きいでしょう。

API連携での業務効率化・法人の活用パターンと制約

法人がSoraを最大限活用する鍵は「API連携」にあります。

なぜなら、ChatGPT有料プラン経由の手動操作だけでなく、Azure OpenAIサービスのAPIを使うことで、大量の動画広告やプロダクト説明、試作ムービーのバッチ生成など業務自動化へと展開できるからです。

たとえばAPI連携を導入した大手EC企業の場合、新商品説明動画をExcelのスプレッドシートから自動生成するワークフロー(APIリクエスト管理・生成結果の自動分類も含む)を実装。これにより「動画1本ごとの外注手配→チェック→配信準備」といった煩雑な流れが劇的に短縮され、その分、複数パターンのA/Bテストや細やかな訴求調整ができるようになりました。

API活用には、認証管理・生成ジョブの管理・高コスト設計(例: 1080pの20秒生成は1本70ドル超)といった注意点も存在しますが、「BtoB向け映像サービス」や「動画プロトタイピングを日常業務に組み込む現場」には極めて有効です。API導入フロー図や実際の生成プロモーション動画サンプルを社内研修や提案書で使う例も急増中です。(参考: Microsoft Learn – Azure OpenAI Sora動画生成)

総じて、Sora APIは「日々の業務で動画生成をシステム化したい」「大量出力&品質検証を高速サイクルで回したい」法人に最適な選択肢です。

今後の進化&将来の活用展望

Soraは今後さらに進化し、多様な業界現場で活用が加速することが予想されます。

なぜなら、2026年以降に「より柔軟な料金体系」「日本語チューニングの精度向上」「長尺動画や高精度な編集」「業種向けカスタム用途」などを公式ロードマップで予告しており、多目的・多言語対応型の“AI映像インフラ”へと進む流れが明確だからです。

たとえば、教育現場なら「物理実験のデジタル再現」「仮想工事現場の安全指導動画」など、今まで難しかった“動き”の再現が手軽に。この物理シミュレータ的技術の進化が進めば、研究・ゲーム開発・バーチャル設計や「未来の街のシミュレーション動画」作成まで用途は無限大になります。

今後は企業ごとの独自素材学習や、「1本単位ではなく数十〜数千本の一斉出力」「リアルタイム動画自動更新」など本格的な業務最適化も視野に入ります。Soraの技術ロードマップや将来の使い方予想図のようなビジュアルを用いれば、イノベーションの可能性を社内外で直感的に共有しやすくなるでしょう。

まとめとして、Soraの進化を注視し、段階的に導入やAPI活用を試すことで、自社の映像業務やサービスを一歩先にリードできるチャンスが広がっています。

まとめ

本記事では、OpenAI Soraの最新公式情報に基づき、利用資格や料金体系、安全性対策、そしてこれからの戦略的展望を徹底解説しました。

Soraは、日本を含む世界中でChatGPT PlusとProユーザーに提供されており、透明性と責任を重視した運用体制が整っています。高い技術力だけでなく、ユーザーと社会に寄り添った安全性への取り組みが、今後のAI活用の新たな指針となるでしょう。

この新時代の革新を、ぜひあなた自身の目で確かめてみませんか?最新の詳細や利用申込は、OpenAI Sora公式ページで確認できます。当メディアでも他のAI最新動向や活用法を随時発信中です。次なる一歩を、ここから踏み出してください。