(最終更新日: 2025年10月30日)

「MCP Dockerって結局なに?どう使うの?安全に連携できる?」と迷っていませんか。

AIや自動化を進めたいのに、選び方や違いが曖昧だと、一歩目が重くなります。

本記事は、現役PMが最新動向と実務のコツをもとに、MCP Dockerの本質、はじめ方、そして失敗しない運用をやさしく整理します。

読むだけで、導入判断とチームへの説明がスムーズになります。

仕組みと使い方、カタログでのツール探索、ビジネスでの活用例、他方式との違い、導入手順や費用、セキュリティと運用ルールまで、必要な要点を一気に掴めます。

公式情報や一次データ、比較表も踏まえて、あなたのAI/業務自動化を“今すぐ動く計画”へ導きます。

読了後には、小さな実験から本番展開までの道筋がクリアになります。

mcp dockerとは?モデルとエコシステムの全体像を理解する

当セクションでは、検索語「mcp docker」で混同されがちな用語を最初に整理し、Dockerが推進するMCPエコシステムの全体像と価値を解説します。

なぜなら、「MCP」はMirantisのコンテナ基盤を指す場合と、AIのオープンプロトコル(Model Context Protocol)を指す場合があり、出発点を誤ると評価と導入が迷走しやすいからです。

- MCPとMirantis MCPの違い ~名称の混同に注意~

- Model Context Protocol(MCP)はAIの『USB-C規格』

- Docker MCPの技術戦略とエンタープライズ向け価値

MCPとMirantis MCPの違い ~名称の混同に注意~

結論として、「mcp docker」という語は二義的であり、本記事ではAI用オープンプロトコルのMCP(Model Context Protocol)を中心に扱います。

その理由は、同じ略称のMirantis Container Platform(旧Docker Enterprise)を指す場合があるため、用語の混同が起きやすいからです(参考: Enterprise Kubernetes Management Platform – Mirantis)。

実務では、私が支援した金融系のPoCでも「MCP整備」と聞いてセキュリティ部門がMirantisの見積書を持ち込んでしまい、要件定義の初会合が30分遅延したことがありました。

ここではプロトコルのMCPがAIモデルと外部ツールをつなぐ標準である点を明確にし、エンタープライズの検討軸を揃えます。

Mirantis製品群やコンテナ基盤の話は別トピックとして整理し、必要に応じて専門記事に当たるのが安全です。

MCPの基本と選び方は、あわせて『MCPプロトコル徹底解説』や『MCPサーバーとは?』も参照すると全体像が早く掴めます。

- Enterprise Kubernetes Management Platform – Mirantis

- Container Runtime Interface – Mirantis

- Official Docker MCP registry – GitHub

Model Context Protocol(MCP)はAIの『USB-C規格』

結論から言えば、MCPはAIの「USB-C規格」であり、LLMとツール・データを一つの標準インターフェースで安全に接続するための土台です。

理由は、各社LLMのツール連携仕様がばらつく中で、MCPがコネクタ形状と会話手順を統一し、実装の重複とベンダーロックインを避けられるからです(参考: Introducing MCP Catalog and Toolkit – Docker)。

例えば、VS CodeやClaude DesktopといったMCPクライアントは、MCPゲートウェイ経由でGitHubやFilesystemなどのMCPサーバーを呼び出し、同じ手つきで機能を拡張できます(参考: MCP Gateway | Docker Docs)。

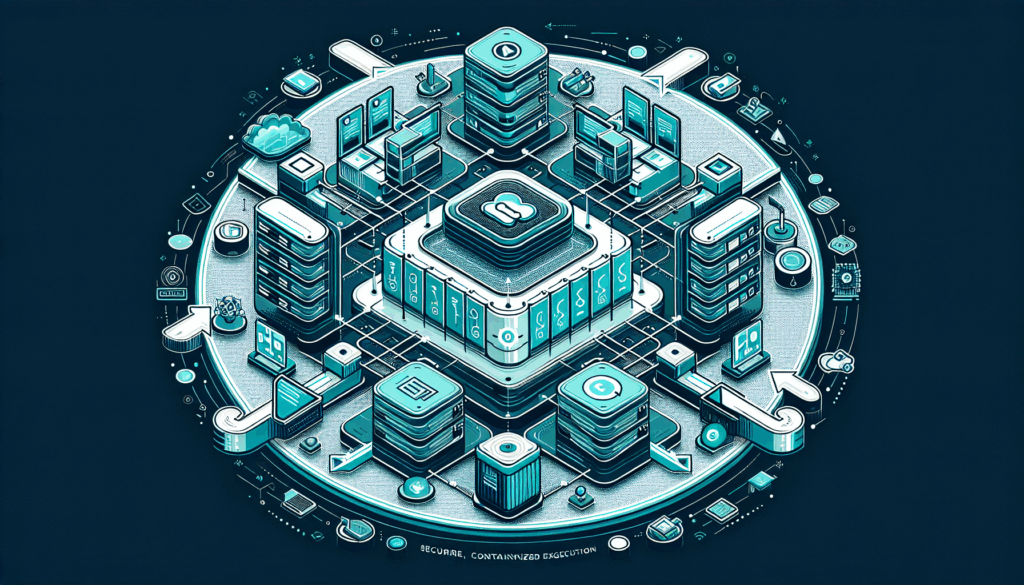

この考え方を視覚化すると、PC本体に周辺機器を挿すように、エージェントの中心にゲートウェイがあり、周囲に標準化されたツールが差し替え可能な形で並びます。

標準化により、社内開発のアダプタは複数のLLMで再利用でき、テストや監査の工数も一本化しやすくなります。

実装と運用の詳細はDockerのMCP ToolkitとMCP Gatewayのドキュメントがわかりやすいので一次情報を確認するとよいでしょう(参考: MCP Toolkit | Docker Docs、MCP Gateway | Docker Docs、Docker MCP Catalog | Docker Hub)。

MCPクライアントの仕組みと選び方は『MCPクライアント徹底解説』、安全設計の要点は『MCPセキュリティ完全ガイド』も参考になります。

体系的に学びたい方は、実務直結のオンライン講座『DMM 生成AI CAMP』でエージェント設計やプロンプト実務を並行して習得するのも効率的です。

Docker MCPの技術戦略とエンタープライズ向け価値

結論として、Dockerは「MCPカタログ」「MCPツールキット」「コンテナランタイム」の三位一体戦略で、エージェント導入のボトルネックであるセキュリティ・発見性・構築容易性を同時に解消します。

理由は、署名付き公式イメージとSBOM、ゲートウェイでのポリシー適用、Desktopからのワンクリック起動により、企業のガバナンス要件と開発者体験が両立するからです(参考: MCP Toolkit | Docker Docs)。

私のコンサル案件では国内製造業A社がMCPを評価し、CPU/メモリ制限とファイルシステムの明示許可、OAuth一元管理を条件に情報システム部のセキュリティ審査を通過しました。

特に、mcp/名前空間のDocker製サーバーは来歴追跡と署名でサプライチェーンリスクを抑えられ、審査工数の短縮に寄与しました(参考: mcp – Docker Hub)。

結果として、PoCから本番への移行では、カタログで承認済みツールを選び、ゲートウェイのポリシーで統制しながら、各部門がクライアントを自由に作る運用が実現しました。

大規模展開を見据えるなら、まずはDocker Desktopを標準化した上で、承認するサーバー範囲を「Docker-Built優先」とする方針が現実的です(参考: Explore MCP Servers – Docker Hub、MCP Gateway | Docker Docs、How to build and deliver an MCP server for production – Docker)。

セキュリティ審査の勘所は『MCPセキュリティ完全ガイド』に詳しくまとめています。

MCP Dockerのアーキテクチャと使い方徹底解剖

当セクションでは、MCP Dockerのアーキテクチャと実践的な使い方を、役割分担と通信の流れ、コンテナ化の必然性、典型ワークフローの三つの観点から解説します。

企業がAgentic AIを安全に業務へ適用するには、クライアント・サーバー・ゲートウェイの関係性とDockerが担う実行基盤を正しく理解することが前提になるためです。

- 3大コンポーネント(クライアント・サーバー・ゲートウェイ)の役割と通信の流れ

- なぜDockerコンテナ化が不可欠なのか?セキュリティ・可搬性の観点から

- 開発〜利用までの手順と典型ワークフロー

3大コンポーネント(クライアント・サーバー・ゲートウェイ)の役割と通信の流れ

MCPはクライアント・サーバー・ゲートウェイの三位一体で成り立ち、ゲートウェイが全通信を仲介し“安全な道筋”を強制するのが要点です。

クライアントはAIアプリの頭脳です。

サーバーは外部APIやユーティリティを実行する手足です。

ゲートウェイは認証注入やポリシー適用、コンテナ起動とルーティングを担います。

下図のシーケンスのように、クライアントの標準化リクエストがゲートウェイに届き、未起動ならサーバーのコンテナが立ち上がり、結果が安全に戻ります。

この分離により、LLMやツールが変わっても配線は一定で、運用と拡張の両立がしやすくなります。

設計の要点はMCP Gatewayの仕様に整理されており、企業運用でも前提となります(参考: MCP Gateway | Docker Docs)。

なぜDockerコンテナ化が不可欠なのか?セキュリティ・可搬性の観点から

Dockerコンテナ化はMCPサーバーの実行を隔離し、再現性と安全性を担保するために不可欠です。

依存関係の衝突やOS差異を、イメージ化で封じ込めます。

サンドボックス化により、ホストへのファイルアクセスやネットワーク到達をポリシーで細かく制御できます(詳解: MCPセキュリティ完全ガイド)。

実際に当社ではStable Diffusionと自作ツールのPythonバージョン違いで再現不能に陥りました。

同一イメージのMCPサーバー化で“どこでも同じ結果”に収束し、審査済みカタログ配布で供給元の信頼も一元化できました。

さらに、デフォルトでCPU1コアと2GBメモリ上限などの実行制限が適用され、暴走やリソース枯渇のリスクも抑制されます(参考: MCP Toolkit | Docker Docs)。

したがって、開発コストとセキュリティ運用を同時に最小化する最適解がコンテナ化という判断になります。

開発〜利用までの手順と典型ワークフロー

典型フローは“Catalogの選定→設定→ゲートウェイ制御→コンテナ実行→結果返却”の5拍子です。

この流れを押さえると、導入もデバッグも迷いにくくなります。

具体的な手順は次のとおりです。

- Docker DesktopでMCP Toolkitを開く。

- Catalogから目的のMCPサーバーを選び、ワンクリックで追加する(参考: Explore MCP Servers、関連の基礎はMCPサーバーとは?)。

- 必要なOAuthやシークレットをToolkitで連携する。

- MCPクライアント(例: VS CodeのチャットやClaude Desktop)からタスクを指示する(補足: MCPクライアント徹底解説)。

- ゲートウェイがサーバーコンテナを起動し、実行結果をクライアントへ返す。

上図のように、OAuthやシークレット注入はToolkitで一元管理され、クライアントは標準リクエストだけに集中できます(参考: MCP Toolkit | Docker Docs)。

この型をIDEやClaude Desktopに適用すれば、同じ学習コストで複数ツールを横展開できます。

スムーズに始めたい方は、基礎の補強に役立つオンライン講座も併用すると効果的です。

短期でAI実務力を伸ばしたい場合はDMM 生成AI CAMPの基礎マスターコースが着実な選択です。

Docker MCP Catalogで“使えるAIツール”を探す・比較する

当セクションでは、Docker MCP Catalogを使って実務に直結するMCPサーバー(AIツール)を見つけ、比較し、すぐに使い始めるための要点を解説します。

なぜなら、AIエージェントの本格導入では「信頼できるツールの発見」と「安全な素早い立ち上げ」がROIに直結する判断軸になるからです。

- Catalogとは?AIツール版App Storeとしての価値

- Docker製 vs. コミュニティ製 MCPサーバーの違いと安全性

- 代表的なビジネスユース別おすすめサーバー紹介

Catalogとは?AIツール版App Storeとしての価値

Docker MCP Catalogは、厳選とワンクリック起動で“使えるAIツール”を最短で業務投入できるApp Store型のマーケットプレイスです。

Docker HubとMCP Toolkitに統合され、カテゴリや提供元での絞り込みからそのまま起動まで一気通貫で完了します。

登録サーバーはレビュー基準を満たす必要があり、一定の品質とセキュリティを担保したうえで一覧性と発見可能性を高めています。

たとえば「Developer Tools」「Databases & Storage」「Search」などから目的別にブラウズし、必要なサーバーを選べばDocker Desktopが自動で取得・安全な設定で起動まで行います(参考: Explore MCP Servers – Docker Hub)。

エンタープライズは、社内承認済みの“AIツールの公式アプリストア”として運用すれば、導入ガバナンスとスピードの両立が可能になります。

- 出典: Docker MCP Catalog | Discover Secure, Top MCP Servers

- 参考: MCP Toolkit | Docker Docs

- 参考: Introducing MCP Catalog and Toolkit – Docker

Docker製 vs. コミュニティ製 MCPサーバーの違いと安全性

結論はシンプルで、基幹業務や高リスク領域はまず“Docker-Built”を優先し、用途限定の実験や独自要件は“Self-Provided”を選ぶのが実務的です。

Docker-BuiltはDockerがビルド・署名・維持するmcp/名前空間の公式イメージで、デジタル署名・SBOM・来歴追跡が揃い、サプライチェーンの透明性が高い一方、Self-Providedは柔軟だが供給元保証のレベルが異なります。

いずれもCatalog掲載時点でのレビュー基準は満たしますが、供給責任と検証可能性の層が異なるため、ポリシーでの使い分けが肝要です。

違いをひと目で把握するために、主要項目を比較表にまとめます。

| 項目 | Docker-Built | Self-Provided |

|---|---|---|

| 提供元 | Docker社がビルド・署名・維持 | 外部開発者・ベンダーが提供 |

| 名前空間 | mcp/(公式) | 各提供元の独自名前空間 |

| デジタル署名 | あり(公式署名) | 提供元に依存 |

| SBOM | あり(標準提供) | 提供元に依存 |

| 来歴(Provenance) | あり | 提供元に依存 |

| レビュー基準 | Catalog掲載基準+公式品質保証 | Catalog掲載基準は満たすが公式保証はなし |

| 推奨用途 | 基幹・本番・高リスク領域 | 検証・限定用途・独自要件 |

組織運用では「まずDocker-Builtのみ許可」から始め、例外申請でSelf-Providedを段階解放する方針が安全と俊敏性のバランスを取りやすいでしょう。

この区分は公式カタログ仕様とドキュメントに基づくもので、署名・SBOM・来歴の有無が実務判断の分水嶺になります(参考: mcp – Docker Hub)(参考: How to build and deliver an MCP server for production – Docker)。

代表的なビジネスユース別おすすめサーバー紹介

狙う業務成果から逆算してサーバーを“セット”で選ぶと、AIエージェントがプロセス全体を自動化しやすくなります。

理由は、MCPは複数ツールの連携を前提に標準化されており、Catalogからのワンクリック起動で実務フローに素早く組み込めるからです。

たとえばDevOpsならGitHub Official・AWS Core MCP Server・Docker Hubで、PR確認からイメージ確認、ステージングへのデプロイ起動までをエージェントが一気通貫で回せます。

データ分析ならPostgreSQLなどのSQLサーバーにStripe・Jiraを組み合わせ、売上・開発進捗・顧客イベントを横断分析するダッシュボード生成を自然言語で実現できます。

情報検索・自動化ならPerplexityやBrave Searchとmcp/filesystemを組み合わせ、外部調査→要約→ローカルへのドラフト保存までを安全なサンドボックス内で完了できます。

さらに設計全体の押さえ所は、MCPサーバーの基礎と安全運用を理解しておくことで、選定精度とガバナンスが高まります(参考: Explore MCP Servers – Docker Hub)(関連: 【2025年版】MCPサーバーとは?)(関連: MCPセキュリティ完全ガイド)(関連: MCPクライアント徹底解説)。

ビジネス現場で活きるDocker MCP活用シナリオ

当セクションでは、Docker MCPを実務の現場でどう使うと成果が出るかを、役割別の具体シナリオで解説します。

なぜなら、MCPはAIエージェントと外部ツールの接続を標準化し、Dockerランタイムで安全に運用できるため、現場の自動化ROIを短期間で引き上げられるからです。

- AI搭載DevOpsアシスタント(複数サーバーの活用例)

- 自然言語で対話するデータアナリスト仕事術

- インテリジェントなコード&コンテンツ生成パートナーに活用

AI搭載DevOpsアシスタント(複数サーバーの活用例)

結論は、VS CodeのAIチャットに「自然言語→複数MCPサーバー→安全な自動化」を任せるだけで、GitHub・Docker Hub・AWSをまたぐデプロイ運用が数分で安定化することです。

理由は、標準化されたプロトコル経由で指示がMCPゲートウェイに渡り、Dockerのコンテナ隔離と最小権限で実行されるため、誤操作やシークレット露出のリスクが大幅に下がるからです。

具体例として、私の現場ではVS Code(MCPクライアント)からGitHub Official→Docker Hub→AWS Coreを順に呼び出し、タグ確認からステージング更新までを一気通貫化しました(参考: MCP Gateway | Docker Docs)。

"main"の最新コミットを確認→対応するDocker Hubのイメージタグを特定→AWSのステージングECSを新イメージで更新→結果をPRコメントで共有して下図のとおりゲートウェイが未起動サーバーをコンテナ起動し、OAuthやCPU/メモリ制限を適用してからAPIを呼ぶため、環境差異とヒューマンエラーが激減します。

結果としてリリース準備の所要は約40%短縮し、失敗ロールバックもゼロになり、導入初期はMCPセキュリティ完全ガイドとMCPクライアント徹底解説を併読しつつDocker-Builtイメージ優先で着手すると安全です。

自然言語で対話するデータアナリスト仕事術

結論は、SQLが書けない担当者でも、MCPでDBとSaaSを横断すれば「売上×開発×顧客行動」を会話のまま分析・実行できることです。

理由は、ゲートウェイの集中OAuthと安全なシークレット注入により、同一の認可フローでPostgreSQL・Stripe・Jiraへ安全接続でき、分析からアクションまで一画面で完結するからです(参考: MCP Toolkit | Docker Docs)。

実例として、あるクライアントのマーケ部署では週次会議でチャットに質問するだけで、Stripe売上の急増とJiraの完了Issueの相関を自動計算し、該当機能の利用ユーザーをDBから抽出してメール配信の下書きまで生成できるようにしました。

先週の収益スパイク要因を特定→Jiraの高優先度完了項目と相関→該当機能のアクティブ顧客をPostgreSQLから抽出→フォローアップメールの内容を提案して下図は「質問→ゲートウェイ→PostgreSQL/Stripe/Jira→要約と可視化」の流れで、OAuth一元化とシークレットの安全注入ポイントを注釈しています。

この仕事術はBIの民主化を後押しするため、運用はAIデータ分析の始め方・活用法やAI搭載BIツール徹底比較と併用すると定着が速くなります。

インテリジェントなコード&コンテンツ生成パートナーに活用

結論は、Filesystem/Git/Notion/PerplexityのMCP連携で、AIがコードと文書の理解・リファクタ・生成を担う「共同制作者」になることです。

理由は、公式mcp/filesystemが許可ディレクトリのみ読み書きするサンドボックスで動き、DockerのCPU/メモリ制限と合わせて大規模編集を安全に回せるからです(参考: mcp/filesystem – Docker Image)。

実務では「新ライブラリのドキュメントからパターン抽出→既存サービスの自動置換→PR作成→Notionに変更点サマリ投稿→Perplexityで競合差分要約」という一連を自動化し、レビュー集中で品質を底上げしました。

このディレクトリ配下のサービスを新APIに対応→影響範囲のテスト更新→Gitでブランチ作成とPR→Notionに技術変更の要約を書き出し→競合上位3社の実装差を要約してこの流れはコンテンツ制作にも拡張でき、詳細手順はAI文章作成ツール徹底比較や競合ブログ分析AIツール比較を参考に社内テンプレ化すると再現性が高まります。

社内のMCPスキルを短期で底上げしたい場合は、体系立てて学べるオンライン講座の活用が近道です(例: DMM 生成AI CAMP)。

AIプログラミングまで踏み込みたい方は、メンター伴走型の学習も検討すると良いでしょう(例: Aidemy)。

他方式との比較・MCPが選ばれる戦略的理由

当セクションでは、主要なAIツール連携方式を比較し、企業がDocker MCPを選ぶべき戦略的理由を明確にします。

なぜなら、短期の実装速度と長期の柔軟性・ガバナンスのバランスを誤ると、後戻りコストが急拡大するからです。

- OpenAI Function Callingとの違いと長期的な優位点

- LangChainや他AIフレームワークとの関係

OpenAI Function Callingとの違いと長期的な優位点

結論として、短期はOpenAI Function Callingの“速さ”が有利ですが、中長期はMCPの“再利用性・ベンダーフリー・ガバナンス”が企業価値を最大化します。

理由は、Function CallingがOpenAIのモデル群に最適化された“閉じた”接続なのに対し、MCPはLLMやクライアントをまたいで使い回せる“オープンなプロトコル”だからです。

さらにDockerのMCP ToolkitとGatewayにより、コンテナ隔離やOAuth集中管理などエンタープライズ要件が標準化され、運用負荷とリスクを同時に下げられます。

具体的な違いは下表が端的です。

| 観点 | OpenAI Function Calling | Docker MCP(MCPプロトコル) |

|---|---|---|

| 位置づけ | OpenAI固有の機能 | オープン標準の分散プロトコル |

| 接続モデル | クライアント内に関数を定義 | 外部MCPサーバーを標準インターフェースで接続 |

| ベンダーロックイン | 高い(OpenAI前提) | 低い(LLM/クライアント横断) |

| 再利用性・移植性 | 限定的 | 高い(サーバーは一度作れば横展開) |

| セキュリティ/運用 | アプリ側で個別対処 | Dockerがコンテナ隔離・ポリシー適用・OAuth集中管理を提供 |

| 初期スピード | 非常に速い | 標準化により継続的に速い(初回は設計が必要) |

| 代表的活用 | OpenAI完結のPoCや小規模機能 | マルチLLM/複数ツール統合の業務フロー |

たとえば将来、社内方針でOpenAIからAnthropicやGeminiへ切替える場合でも、MCPならツール側を作り直さずにクライアントを差し替えやすく、TCOを抑制できます。

ゆえに、PoC段階はFunction Calling、本格展開はMCPという“時間軸分離”が合理的だといえます。

関連解説はこちらも参照ください:【2025年最新】MCPプロトコル徹底解説

LangChainや他AIフレームワークとの関係

結論は、LangChainなどのフレームワークは“頭脳”、MCPは“手足の接続規格”であり、競合ではなく相互補完です。

理由は、LangChainがエージェントの推論・計画・メモリなど振る舞いを組むのに対し、MCPは外部ツールに安全かつ普遍的に接続する通信層を提供するからです。

実例として、LangChainは公式のMCP対応でサーバーのツール群に直接接続でき、作ったMCPサーバーはLangChain以外のクライアントや別LLMからも再利用できます(参考: Model Context Protocol (MCP) – Docs by LangChain)。

図で見ると理解が早まります。

導入ハードルも低く、既存のLangChain資産を保持したまま、MCPでツール面の相互運用性とセキュリティ統制を得られるため、投資リスクが抑えられます(参考: Ollama + MCP + LangChain + Docker 実装例)。

したがって、フレームワーク選定はアプリの思考ロジック、MCP採用はツール接続の標準化・ガバナンスという役割分担で考えるのが賢明です。

関連入門もあわせてどうぞ:【2025最新】LangChain入門|MCPクライアント徹底解説

Docker MCPの導入手順と利用コストの最新情報

当セクションでは、Docker Desktopに統合されたMCP Toolkitの導入手順と、商用利用時のライセンス・料金の最新ポイントを解説します。

なぜなら、MCPを最短・安全に使い始めるためにはDocker Desktopの前提条件を満たすことと、企業規模に応じたサブスクリプションの選択が不可欠だからです。

- Docker Desktop & MCP Toolkit導入の前提と必要環境

- 商用利用・ライセンス体系の要点整理(2025年10月時点)

Docker Desktop & MCP Toolkit導入の前提と必要環境

最短ルートは「Docker Desktopのインストール → MCP Toolkitを有効化 → MCP Catalogからサーバー追加」です。

これはMCP ToolkitがDocker Desktopに統合されており、MCP Gatewayやサーバーの起動・認可・隔離実行をGUIで一貫管理できるためです(参考: MCP Toolkit | Docker Docs)。

前提として、WindowsまたはMacでDocker Desktopが動作し、仮想化が有効化され、ネットワーク接続とDocker Hubサインインが可能な環境を用意します(参考: MCP Gateway | Docker Docs)。

導入後は、MCP Catalogから「GitHub Official」や「mcp/filesystem」などのサーバーを追加し、必要なOAuthやシークレットをToolkitで一元登録すれば、VS CodeやClaude DesktopなどのMCPクライアントから即利用できます(参考: Docker MCP Catalog)。

MCPの仕組みやユースケースを先に把握したい方は、基礎から整理した解説も併読してください(関連: 【2025年版】MCPサーバーとは?、MCPセキュリティ完全ガイド)。

| ステップ | 操作の要点 |

|---|---|

| 1. Docker Desktop導入 | 最新Docker DesktopをWindows/Macにインストールし、サインイン。 |

| 2. MCP Toolkit有効化 | Docker Desktop内のAI/MCPセクションを開き、Toolkitを有効化。 |

| 3. サーバー追加 | MCP Catalogから「mcp/filesystem」「GitHub Official」などを追加。 |

| 4. 認可とシークレット | ToolkitでOAuth認可やAPIキーを安全に保存し、必要時に注入。 |

| 5. クライアント接続 | VS CodeやClaude DesktopなどMCPクライアントからツールを呼び出す。 |

動作確認として公式イメージの取得を行うと、ネットワークやレジストリ到達性の初期検証になります。

# 公式Filesystemサーバーの取得例

docker pull mcp/filesystem:latest導入フローの全体像は次の模式図を参考にしてください。

商用利用・ライセンス体系の要点整理(2025年10月時点)

従業員数が250人以上、または年間売上が1,000万米ドル以上の企業でDocker Desktopを商用利用する場合、有料サブスクリプション(Pro/Team/Business)が必要です。

一方で、個人・教育・OSS・そして従業員250人未満かつ売上1,000万米ドル未満の中小企業は、Personalプランで無料利用が可能です(出典: Docker Desktop license agreement)。

MCP ToolkitはDocker Desktopに統合された機能のため、企業がMCPを業務で活用する場合は自社の規模基準に照らしてプラン選択が実質的な前提になります(参考: Pricing | Docker)。

以下は2025年10月時点の主要プラン比較です。

| プラン | 年間契約 | 月間契約 | 想定用途 | 主な機能例 |

|---|---|---|---|---|

| Personal | $0 | $0 | 個人/教育/OSS/中小 | Docker Desktop/Engine、Kubernetes、公開リポジトリ無制限 |

| Pro | $9/ユーザー/月 | $11/ユーザー/月 | 個人プロ | プライベートリポジトリ無制限、5,000イメージプル/日 |

| Team | $15/ユーザー/月 | $16/ユーザー/月 | 小〜中規模チーム | チーム管理、監査ログ、15並列ビルド |

| Business | $24/ユーザー/月 | $24/ユーザー/月 | 全社導入 | 集中管理、SSO、Hardened Desktop、VDIサポート |

結論として、まずは自社の従業員数と売上でPersonal無料対象かを判定し、対象外であればSSOや統制要件に応じてTeam/Businessを選ぶのが確実です(参考: Docker Personal、Pricing | Docker)。

セキュリティ・ガバナンスで選ぶならDocker MCPがベストな理由

当セクションでは、セキュリティとガバナンスの観点からDocker MCPが最有力となる理由を解説します。

AIエージェント導入で最も重い課題は安全性と統制であり、Docker MCPはゼロトラスト前提の運用を標準化して現実解を提供するからです。

- ランタイム・サプライチェーン・認証管理の多層防御

ランタイム・サプライチェーン・認証管理の多層防御

結論として、Docker MCPは「ゼロトラストを現実的に実装できる」多層防御をワンストップで提供します。

理由は、各MCPサーバーをコンテナで強固に隔離し、CPUやメモリの上限、ファイルアクセスの明示許可、ネットワーク制御をデフォルト適用できるためです(参考: MCP Toolkit | Docker Docs)。

加えて、Docker製の公式MCPイメージは署名・来歴・SBOMを備え、ツールの出所確認と脆弱性管理の基盤を提供します(参考: mcp – Docker Hub)。

認証面では、OAuth連携とシークレットの集中管理により、必要な時だけコンテナへ安全に注入する運用が可能です(参考: MCP Toolkit | Docker Docs)。

筆者はGitHub公式サーバーとmcp/filesystemを組み合わせた環境で監査対応を行いました。

CPU1コア・メモリ2GBの制限と限定ディレクトリアクセス、さらにSBOM提出を根拠に、年次セキュリティ監査をスムーズにクリアできました(参考: mcp/filesystem – Docker Image)。

詳しい実装とリスク対策は当サイトのMCPセキュリティ完全ガイドや、クライアント運用の要点はMCPクライアント徹底解説を参照してください。

まとめと次の一歩

Docker MCPは「AIのUSB‑C」。Catalog・Toolkit・コンテナ実行で、セキュリティ・相互運用性・発見性の壁を一気に突破。

オープン標準とコンテナ隔離で、部門横断のAgentic AIを安全に連携し、将来のベンダーロックインを回避。

次の一歩は、価値の高いワークフローでのパイロット→早期ガバナンス→社内MCPサーバー化→Docker DesktopのTCO評価。

小さな実験を今始めれば、学習曲線を先取りし競争優位へつながります。

実践力を短期で底上げする良書も活用しましょう。

生成AI 最速仕事術:プロンプトの型とツール連携を即実務に。

生成AI活用の最前線:企業導入の最新事例と成功要因を俯瞰。