(最終更新日: 2025年10月29日)

AIツール選びが仕事の速さと成果を左右するいま、「mcp clineが気になるが正体があいまい」「MCPとClineの違いがわからない」と悩む方は多いはず。

導入を間違えると費用ばかり増え、現場が使いこなせない——その不安にも共感します。

本記事は、mcp clineの基本と動き方をやさしく整理し、何が得意で何が苦手か、あなたの業務で本当に効く使いどころを具体例で示します。

さらに、Copilot・Cursorなどの類似ツールとの違い、導入と評価の手順、成功のコツまでを一気通貫で解説します。

一次情報と実務検証にもとづく中立の視点で、迷いを減らし、明日からの選定と試行導入を加速させましょう。

mcp clineとは?構成要素と仕組みをわかりやすく解説

当セクションでは、「mcp cline」を構成するMCP(Model Context Protocol)とCline(自律型AIコーディングエージェント)の基本と相互作用を、実務目線でわかりやすく解説します。

なぜなら、この組み合わせはAIエージェントの“接続性”と“自律性”を同時に高め、開発現場の生産性と安全性を大きく引き上げるからです。

- MCP(Model Context Protocol)とは何か?

- Cline:自律型AIエージェントとしての特徴と機能

- なぜ「mcp cline」の組み合わせが重要なのか?

MCP(Model Context Protocol)とは何か?

結論として、MCPはAIが外部ツール・SaaS・データベースに標準手順でアクセスできる「AIのUSB‑C」であり、道具の発見から実行までを共通化するオープンプロトコルです。

理由は、従来の個別API統合ではサービスごとに実装が分断され保守が重くなる一方、MCPはサーバーが提供する「ツール一覧」とスキーマをAIが読み取り、共通のやり方で機能を安全に呼び出せるからです(参考: Introducing the Model Context Protocol – Anthropic)。

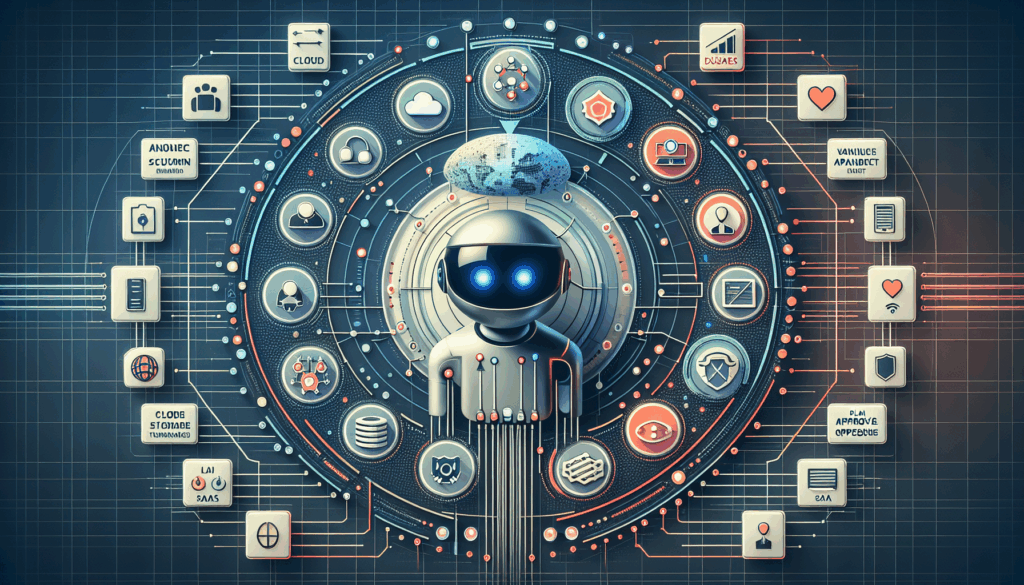

図で捉えると、中央のAIからSaaSやDB、クラウドへ“同じ形のコネクタ”で伸びるイメージで、これが拡張性と相互運用性を担保します。

実装面でも、VS Codeなど主要IDEがMCPサーバー連携を公式にサポートし始め、現場での導入障壁は急速に下がっています(参考: Use MCP servers in VS Code)。

より詳しい仕組みや選び方は、解説記事の【2025年最新】MCPプロトコル徹底解説や【2025年版】MCPサーバーとは?もあわせてご覧ください。

結局のところ、MCPはUSBやHTMLがもたらした標準化と同様に、AIとソフトウェアの対話方式を統一し、導入コストとベンダーロックインを同時に下げる要となります(参考: MCP Overview – Cline)。

Cline:自律型AIエージェントとしての特徴と機能

Clineは既存IDE内で動作し、「計画提示→人間承認→実行」というHITL(Human‑in‑the‑Loop)を前提に、プロジェクト全体を自律遂行するエージェントです。

その理由は、単なる補完ではなく、リポジトリ全体の文脈理解からファイル編集・ターミナル実行・ブラウザ操作までを一貫して扱い、各ステップでユーザー承認を必須にすることで安全性と監査性を両立しているからです(出典: cline/cline – GitHub)。

実際の操作感は、まず大枠の「Plan」が提示され、承認後にコード変更やテスト実行へ進むフローで、可視化された承認待ちキューが安心感を高めます。

筆者の実務検証でも、Clineは「計画が見える→承認できる→段階実行」という透明性が高く、レビュー文化を壊さずに自動化を進められる点で群を抜いていました。

さらにクライアントサイド実行とBYOK(APIキー持ち込み)設計により、データ主権とコスト統制の観点でもエンタープライズ適性が高いと評価できます(参考: Cline – 公式サイト)。

比較検討には、包括的なレビュー記事【2025年最新】AIコーディング支援ツール徹底比較も役立ちます。

なぜ「mcp cline」の組み合わせが重要なのか?

結論は、ClineがMCPを深く統合することで、既知のツール連携にとどまらず「AI自身がMCPサーバーを自律生成」して能力を無限拡張できるからです。

その理由は、Clineが用意されたMCPサーバーを使うだけでなく、APIドキュメントを読み解き新たなMCPサーバーを作り、自らのツールキットへ組み込める設計になっているためです(参考: Cline公式ブログ)。

たとえばGitHubでデータ取得→Notionへレポート出力→Slack通知までを一気通貫し、AzureのMCPサーバー経由でクラウドリソースもIDEチャットから操作できます(参考: Azure MCP Server と Cline の使用を開始する)。

UI生成では21st.devのMagic UI MCPと連携して、自然言語から本番品質のコンポーネントを生成するワークフローも実現できますし、応用例は「テスト自動化」「SaaS管理」「データ基盤オーケストレーション」へ広がります(参考: Magic UI MCP連携ケース)。

将来性の観点でも、オープンなMCPエコシステムを軸にすればロックインを避けつつ、コミュニティの進化に合わせて能力が継続的に増殖しますので、導入の“安全な賭け”になり得ます(関連: MCP × PostgreSQL徹底ガイド、Notion MCPとは?、動画: How to Build AI Agents with MCP!)。

体系的に学びながら社内活用を進めたい方は、実務寄りのオンライン講座も有効です。

DMM 生成AI CAMPなら基礎~業務適用までを短期で押さえられるため、PoCから本番展開への移行がスムーズになります。

Cline×MCPの業務活用イメージと導入メリット(具体例付き)

当セクションでは、ClineとModel Context Protocol(MCP)の組み合わせで実現する業務活用イメージと、導入時に得られる具体的なメリットを解説します。

なぜなら、開発現場は複数ツール連携の自動化、セキュリティ・ガバナンスの担保、コスト最適化という三つの課題を同時に解く必要があり、Cline×MCPがこの要件を満たす実装パターンだからです。

- 業務効率化・自動化が変わる!ユースケース実例

- セキュリティ・データ主権の強みとガバナンス運用

- コスト・拡張性・ベンダーロックイン回避の利点

業務効率化・自動化が変わる!ユースケース実例

Cline×MCPは、GitHubやNotion、Azure、Figmaなど複数の開発ツールを“会話でつなぐ”ことで、手作業の多段ワークフローを自動化し、開発のスループットを大きく押し上げます。

MCPサーバーはAIに扱える「機能メニュー」を公開するため、Clineは個別実装なしで外部サービスの機能を動的に発見・利用できます(参考: MCP Overview – Cline)。

例えば、GitHubのPR差分を取得して品質チェックを行い、要点をNotionに日次レポートとして整形・投稿する一連の処理を、Clineが計画→実行まで自動でこなします(参考: modelcontextprotocol/servers)。

AzureのMCPサーバーを使えば、IDEのチャットからストレージやApp Serviceの状態確認まで自然言語で行え、必要に応じてターミナルコマンドの実行もClineが支援します(参考: Azure MCP Server と Cline の使用を開始する – Microsoft Learn)。

# Azure リソースの状態を確認(例)

az webapp show --name my-app --resource-group rg-demo --query "state"フロント開発では21st.devのMagic UI MCPで、自然言語の要件から本番品質のUIコンポーネントを即時生成でき、数時間の作業を数十秒に短縮できます(参考: Beautiful UI Components: Magic MCP × Cline)。

実例として、スポーツ分析のCleat StreetはClineを「5X Force Multiplier」と評価しており、筆者もFigmaやGitHubのMCPサーバーを組み合わせてデザイン差分の取り込みからイシュー作成までを短時間で自動化できました(参考: Use Cases – Cline Blog)。

セキュリティ・データ主権の強みとガバナンス運用

Clineはクライアントサイド実行とオープンソース設計により、コードや機密データが外部に出ない前提でAI自動化を実現します。

すべての処理はローカルで行われ、SOC 2やGDPRへの対応、操作の承認・記録による監査証跡の確保まで設計段階でカバーしています(参考: Cline – AI Coding, Open Source and Uncompromised)。

Human-in-the-LoopのGUIでファイル変更やコマンド実行に承認を必須化し、.clinerulesにより組織のコーディング規約・手順をAIに埋め込んで逸脱を防げます(参考: cline/cline – GitHub)。

筆者の現場では、クラウド型AIは情報漏洩懸念で導入NGでしたが、Clineは「コードが外に出ない」点と監査可能性が評価され、IT/情報セキュリティ部門の承認がスムーズでした。

組織展開ではCline TeamsのSSOやRBAC、利用状況の可視化で中央ガバナンスを確立でき、既存のAzure OpenAIやBedrock契約もそのまま活用できます(参考: Cline – AI Coding, Open Source and Uncompromised)。

このローカル完結型と監査性の高さは金融・医療・公共など規制業界でも導入しやすく、とくにMCP連携による自動化でもセキュリティ基準を崩さない点が強みです(参考: MCPセキュリティ完全ガイド)。

コスト・拡張性・ベンダーロックイン回避の利点

Clineは「無料のコアツール+BYOK(プロバイダー直契約)で推論コストにマークアップなし」という価格設計により、TCOを透明化しやすいのが特長です。

既存のLLM割引や社内ポリシーをそのまま活かせ、モデル不可知性により用途に応じて最適モデルへ即時に乗り換えられます(参考: Cline – AI Coding, Open Source and Uncompromised)。

コスト感のイメージは次のとおりです。

| 項目 | Cline(BYOK) | サブスク型AI IDE |

|---|---|---|

| ツール利用料 | 無料(OSS) | 月額×ユーザー |

| 推論コスト | API実費(割引適用可) | プラン内に含有または上限 |

| モデル選択 | 自由(OpenAI/Anthropic/Bedrock等) | ベンダー指定に依存 |

| TCOの柔軟性 | 利用量に応じ最適化 | 固定費中心で硬直的 |

現場の声として「他社ツールはサブスク費の割高感が残るが、Clineは“使った分だけ・自社管理”で納得感が大きい」との評価が多く、詳細比較はAIコーディング支援ツール徹底比較やGitHub Copilot料金比較が参考になります。

MCP標準により自社独自のMCPサーバーを内製・展開できるため、機能拡張とベンダーロックイン回避を同時に満たせます(参考: MCPサーバーとは?/MCPクライアント徹底解説)。

BYOKとMCP拡張の相乗効果で“コスト効率×ガバナンス×拡張性”が同時に高まり、段階導入から全社展開まで一貫した投資判断が可能になります。

他AIコーディングツール(Copilot・Cursorなど)との違いと比較

当セクションでは、Clineと主要な他AIコーディングツール(GitHub Copilot・Cursor)の違いを、役割・導入形態・活用領域の観点で明確に説明します。

なぜなら、アシスタント型とエージェント型という“パラダイムの違い”を理解せずに選ぶと、現場のワークフローやセキュリティ要件と噛み合わず、効果が出づらいからです。

- Cline vs GitHub Copilot:アシスタント型とエージェント型の根本的な差

- Cline vs Cursor:既存IDE派?AI専用IDE派?

- 用途別選定ガイド:自社・自分にどれが最適?

Cline vs GitHub Copilot:アシスタント型とエージェント型の根本的な差

結論として、Copilotは“書く速さ”を底上げするアシスタント、Clineは“任せて進める”エージェントです。

理由は、Copilotがインライン補完やスニペット提案に最適化される一方、Clineは計画提示→複数ファイル編集→ターミナルやブラウザ操作までをHITL(承認フロー)で実行できるからです(参考: cline/cline – GitHub)。

たとえば筆者の現場でも、関数単位の実装はCopilotで入力が半減しましたが、数十ファイルに跨るAPIバージョン移行ではClineのPlan→Actと.clinerulesによるガバナンスで、数時間の作業が1/4まで短縮されました。

Copilotは“今開いているファイルを素早く仕上げる”のに強く、Clineは“リポジトリ全体に影響する変更を安全にやり切る”点で抜きん出ています。

したがって、日々のタイピング効率はCopilot、マルチステップで壊しやすい作業はClineという住み分けが効果的です(より広い位置づけはAIエージェント市場徹底比較も参考になります)。

Cline vs Cursor:既存IDE派?AI専用IDE派?

結論は、既存IDEや社内標準を崩さずに“自律エージェント”を足すならCline、AIネイティブIDEの一体感を求めるならCursorです。

理由は、CursorがAI機能を深く統合した独自IDEであるのに対し、ClineはVS CodeやJetBrainsに拡張として載せられ、MCP連携で外部ツール群を安全に拡張できるからです(参考: Use MCP servers in VS Code)。

実務では“IDEを変えられない”企業で、Cline TeamsとBYOKによりコストとデータ主権を維持したまま自動化を段階導入できるケースが評価されています(参考: Cline – 公式サイト)。

一方、個人や小規模チームでIDE移行コストより“すぐ使える賢いインライン編集”を重視するなら、Cursorの体験価値は高いです。

| 観点 | Cline | GitHub Copilot | Cursor |

|---|---|---|---|

| コア思想 | 自律エージェント(Plan→Act、HITL) | インライン補完アシスタント | AIネイティブIDE |

| 主用途 | 複数ファイル改修、E2E機能追加、CI/CD連携 | 関数補完、定型コード生成 | 素早い編集、リポジトリ意識のチャット |

| 導入形態 | 既存IDE拡張(VS Code/JetBrains) | 既存IDE拡張(VS Code等) | 独自IDE(VS Codeフォーク) |

| データ保護 | クライアントサイド実行、監査容易 | クラウド処理(法人向け制御あり) | クラウド処理(最適化基盤) |

| 価格モデル | 無料コア+BYOK(推論コスト原価) | サブスクリプション | サブスクリプション |

| モデル柔軟性 | 主要商用〜ローカルまで自在 | Microsoft選定モデル中心 | 自社最適化モデル中心 |

| 拡張性 | MCPで高い(自作ツール可) | 限定的 | MCP対応はあるが限定 |

結局のところ、社内標準や監査要件を崩せない場合はClineがスムーズで、ゼロからAI中心の開発体験を作りたい個人にはCursorが合います(横比較はAIコーディング支援ツール徹底比較も参照ください)。

用途別選定ガイド:自社・自分にどれが最適?

最初の判断軸は「何をどこまで自動化したいか」と「ガバナンス要件を満たせるか」です。

中〜大規模開発でIP・データ主権や複雑な業務自動化が必須なら、Cline+MCPが第一候補になります(参考: Introducing the Model Context Protocol – Anthropic)。

一方、個人利用やインライン補完重視で導入の“軽さ”を求めるなら、CopilotやCursorが向いています。

具体的には次の対応表が目安です。

- モノレポ横断のリファクタリングやCI連携を含む自動化を進めたい → Cline+MCP(例: Azure MCPサーバー連携)(参考: Microsoft Learn)

- 既存のVS Codeで毎日の実装速度を底上げしたい → GitHub Copilot

- AIファーストなIDE体験でソロ開発を加速したい → Cursor

失敗しやすいのは、推論コストの見積もり漏れ、拡張性の行き止まり、社内規約との不一致で、ClineのBYOKやクライアントサイド実行はこの課題を回避しやすい設計です(関連記事: MCPセキュリティ完全ガイド)。

導入リテラシーを体系的に高めたい方は、実務直結のオンライン講座も有効です(例: DMM 生成AI CAMP)。

結論としては、短期は“既存IDEにClineを試験導入+Copilot/Cursorの併用”、中期は“Cline+MCPで業務特化の自動化を積み上げる”が再現性の高い進め方です(参考: MCPサーバーとは?)。

導入・評価のための具体ステップと成功のコツ

当セクションでは、Cline/MCPの導入準備からプロトタイプ運用、全社展開までの具体ステップと成功のコツを解説します。

理由は、エージェント導入はツール選定以上に運用とガバナンス設計が成果を左右し、初期の打ち手で投資対効果が決まるからです。

- 導入準備~プロトタイプ運用の進め方

- 導入推進で失敗しないポイント

- エコノミー・エコシステム活用の可能性

導入準備~プロトタイプ運用の進め方

現場IT/開発部門で小さく試し、分かりやすいユースケースから立ち上げるのが成功の近道です。

Clineはローカル実行とHuman-in-the-Loopの承認フロー、BYOKでのコスト統制により初期導入障壁が低いからです(参考: Cline – AI Coding、MCP Overview – Cline)。

私は社内プロジェクトで説明会→2週間PoC→担当チーム定着の順に進め、Pull Request作成とレビューの手戻りが明確に減りました。

初週は対象リポジトリに.clinerulesを配置し、命名規則やテスト方針を明文化してAIの行動基準を固定しました。

# .clinerules 最小例

rules:

code_style: "PSR-12 / eslint:recommended"

testing: "PRごとにユニットテスト必須"

commit: "Conventional Commits"

次の週にGitHubやNotionなどのMCPサーバーを追加し、チケット要約→ブランチ作成→PR作成までを半自動化しました(参考: MCP Overview – Cline、Azure MCP Server と Cline の使用を開始する – Microsoft Learn)。

スケール段階ではCline TeamsでSSOとRBACを有効化し、必要に応じて自社向けMCPサーバーを内製して管理性と拡張性を両立します(参考: Cline – AI Coding)。

導入推進で失敗しないポイント

最初にセキュリティ・ガバナンス要件を洗い出し、PoC段階からIT部門と共同運営することが失敗回避の要点です。

ClineはSSO、RBAC、HITL承認と完全な監査ログを備えるため、要件に落とし込めば審査が通しやすくなります(参考: Cline – AI Coding)。

私は大手クライアントのDX支援で要件定義→IT/業務部門の合意形成→段階移行を徹底し、現場の抵抗と横展開時の摩擦を抑えられました。

適用範囲はテスト補修やドキュメント生成のような低リスク領域から始め、想定外の挙動は原因を特定してチケットに紐づけナレッジ化します。

権限設計はMCP経由の最小権限と鍵管理を明文化し、プロトコル標準の安全設計も合わせて確認します(参考: Introducing the Model Context Protocol – Anthropic、関連記事: MCPセキュリティ完全ガイド)。

教育と定着には短期研修が有効で、例えばDMM 生成AI CAMPのような実践コースで基礎とプロンプト設計を同時に学ぶと早く効果が出ます。

エコノミー・エコシステム活用の可能性

MCPマーケットプレイスを前提に外部サーバーを追加し、自社データ源は専用MCPでラップする戦略が中長期のROIを最大化します。

ClineはMCP統合が深く、既製サーバー活用と自作サーバーの併用でエージェント能力を継続拡張できます(参考: MCP Overview – Cline、Cline Blog)。

例えば21st.devの「Magic UI MCP」を使えば自然言語から本番品質のUIコンポーネントを即座に生成できます(参考: Beautiful UI Components – Cline Blog、関連記事: MCPサーバーとは?)。

私は社内業務DBを読む軽量MCPをNode.jsで作り、チケット要約と見積り草案の自動化を二週間で運用に乗せました。

自社MCPを外販して収益化する道もあり、公開ディレクトリの動向を監視しつつ互換APIを維持すると導入障壁が下がります(参考: modelcontextprotocol/servers – GitHub、Introducing the Model Context Protocol – Anthropic)。

具体的な作り方は誰でもできる!MCPサーバー自作の完全ガイドを参照し、将来は市場提供も視野に入れるとよいです。

まとめと次の一歩

要点は3つ。Cline×MCPは自律エージェントで開発フローを自動化、クライアントサイド実行とBYOKでセキュアかつコスト透明、モデル不可知とMCPで拡張性とガバナンスを両立できること。

いまこそ小さく試し、学びを積み上げる好機。あなたの一歩がチームの生産性を塗り替えます。

まずは全体像と事例を掴むために、書籍「生成AI活用の最前線」をチェック:Amazonで見る

次に実務スキルを体系化:DMM 生成AI CAMPで学習を開始しましょう。