(最終更新日: 2025年10月23日)

MCPとA2Aの違いが分からず、どちらを選べばいいか迷っていませんか?

選び方を誤ると、将来の拡張や運用コストで思わぬ遠回りになりがちです。

本記事は、現場での導入経験と最新情報にもとづき、要点だけをやさしく整理します。

MCPは「道具をつなぐ」、A2Aは「エージェント同士を話させる」という役割の違いから、向き不向きと実例、判断のチェックリストまで解説。

さらに、導入ステップや失敗しない進め方、よくある疑問への答えも網羅します。

比較表も用意し、迷いどころをひと目で整理します。

読み終えれば、あなたのプロジェクトに最適な選択が自信をもってできるはずです。

AIエージェントの普及と統合の課題 − なぜ標準プロトコルが必要なのか

当セクションでは、AIエージェントの普及がもたらす統合の課題と、それを乗り越えるために標準プロトコルがなぜ必要かを説明します。

なぜなら、接続対象とエージェントの組み合わせが爆発し、サイロ化と保守負債がROIを圧迫しているからです。

- N×M問題とサイロ化:AIエージェント導入の隠れた落とし穴

- HTTPがWebを変えたように、エージェントプロトコルがAI活用の未来を左右する

N×M問題とサイロ化:AIエージェント導入の隠れた落とし穴

結論は明快で、標準プロトコルなしに複数エージェントとツールを直結するとN×Mの接続が必要になり、運用は短期間で破綻します。

各エージェント×各システムに専用コネクタを実装すると、仕様変更や認可方式の更新が全接続に波及し、修正コストと障害リスクが指数関数的に増えます。

実際に、3部門向けチャットボットをCRMやERPなど4システムへAPI直結した現場では、APIのペイロード変更が引き金となり18本の連携が同時に落ち、夜間バッチと権限設定を緊急差し替えする事態に陥りました。

問題は接続本数だけでなく、異なるベンダーやフレームワークのエージェント同士が会話できず、問い合わせ分析から在庫確認、代替品発注までの横断ワークフローが分断される点です。

この構造はベンダーロックインを助長し、置換や拡張のたびに既存接続を巻き添えで壊すため、イノベーション速度を奪います。

だからこそ、エージェント対ツールを標準化するMCPプロトコル徹底解説に代表されるアプローチや、マルチエージェント連携を共通化する仕組みを整え、接続を抽象化することが不可欠です。

HTTPがWebを変えたように、エージェントプロトコルがAI活用の未来を左右する

結論として、HTTPがWebに相互運用性をもたらしたのと同様に、MCPとA2Aのようなエージェントプロトコルが企業のAI投資の成果を左右します。

HTTPはブラウザとサーバーの共通言語を定め、独自実装の沼から開発者を解放しました。

MCPはエージェントが外部ツールやデータへ安全にアクセスする標準を、A2Aは異種エージェント間でタスクを委任し合う共通言語を提供します。

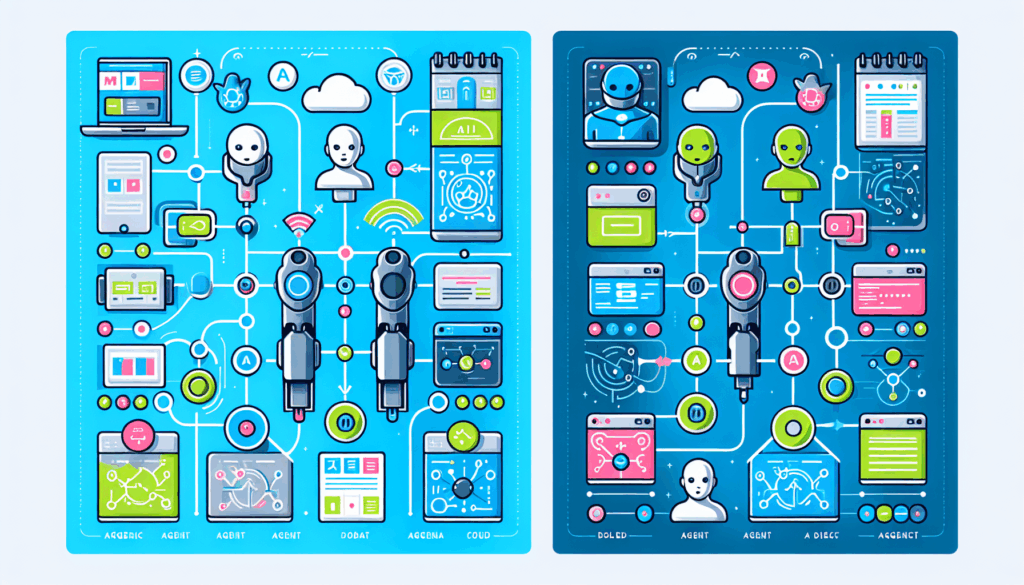

下図は分断されたAI環境がプロトコル導入でエコシステム化する様子を示します。

先進企業はA2Aでエージェントのチームワークを編成し、MCPで各エージェントに必要なツール権限を付与する二層構えで拡張性とガバナンスを両立します。

したがって、まずMCPを基盤に据えつつ段階的にA2Aへ拡張するロードマップを採用し、社内標準として管理することが最短距離です。

実装やガバナンス設計の勘所は、MCPセキュリティ完全ガイドや主要プラットフォーム比較で補完すると、リスクと効果の見通しが立ちやすくなります。

体系的にスキルを学びたい場合は、オンラインの実践講座で基礎から業務活用まで通しで学ぶのも有効です。

DMM 生成AI CAMPは、プロンプトから業務適用まで網羅できるため、社内の教育基盤づくりにも役立ちます。

MCP(Model Context Protocol)とは − エージェントに“道具”を与えるユニバーサルアダプタ

当セクションでは、MCP(Model Context Protocol)の正体と価値を、構造・仕組み・強みの観点から解説します。

なぜなら、エージェントAIの実運用では外部ツール接続の標準化がROIと安全性を左右し、MCPがその“共通口”になるためです。

- MCPの基本構造と仕組み ― “AIのUSB-C”の正体を図解

- MCPの強み:接続の手間とリスクを一挙解決する理由

MCPの基本構造と仕組み ― “AIのUSB-C”の正体を図解

MCPは、エージェントと外部のツール・データをつなぐ“AIのUSB-C”で、ホスト・クライアント・サーバーの3層とTools/Resources/Promptsの公開モデルで統一します。

通信はJSON-RPC 2.0で標準化され、ローカルはstdio、リモートはHTTP+SSEが推奨されるため、N×Mの個別実装を避けられます(参考: Model Context Protocol 公式仕様)。

下図のように、ユーザーのアプリ(例: Claude Desktop)がMCPホストとなり、内蔵クライアントがMCPサーバー群へ接続し、Tools(関数)、Resources(文脈データ)、Prompts(テンプレート)を発見・利用します。

具体例として、開発環境ではプロジェクトのファイルツリーやGit履歴をResourcesで提供し、Issue作成やCI実行をToolsで呼び出すことで、アシスタントは“状況を理解し、正確に行動”できます(参考: Claude Docs: MCP)。

この方式を採用することで、プラグアンドプレイな接続性に加え、ツール呼び出しやデータ参照の監査を一元化でき、ガバナンスの実装も容易になります(出典: Model Context Protocol – Wikipedia)。

MCPの強み:接続の手間とリスクを一挙解決する理由

MCPを使うと、連携開発のコストが大幅に下がり、権限管理・監査・拡張の手間も最小化されるため、短期ROIとリスク低減を同時に実現できます。

理由は、統一IFでツールを抽象化し、実行時同意やスコープ制御、呼び出しログの標準化により、セキュリティとコンプライアンスの土台が最初から揃うからです(参考: Model Context Protocol 公式サイト)。

実務では、社内アシスタントをMCP経由でSlackやJira、Salesforceに繋いだところ、権限スコープの絞り込みと呼び出し監査がダッシュボードで一目化され、運用設計と監査対応の時間が半減しました。

Anthropic・OpenAI・Google・Microsoftが対応を進めるため、特定ベンダーに閉じない接続戦略が取りやすく、将来のツール追加もノーコードに近い運用で拡張できます(参考: Model Context Protocol – Wikipedia)。

導入効果を高めるには、まずは既存のMCPサーバーを活用し、セキュリティ設計は最小権限・明示同意・完全監査の三点を必須要件にすると良いです。

体系的に学びたい方は、現場適用まで扱うオンライン講座の活用も有効です(例: DMM 生成AI CAMP)。

A2A(Agent-to-Agent Protocol)とは − エージェントチームワークを実現する共通言語

当セクションでは、A2A(Agent-to-Agent Protocol)の基本設計と、複雑なワークフロー自動化における強みを解説します。

なぜなら、エージェント間の共通言語を確立することが、企業のN×M連携のボトルネックを解消し、部門・企業の壁を越えた自動化を可能にするからです。

あわせて、A2AはMCPと補完関係にあるため、単一エージェントの外部ツール接続標準についてはMCPプロトコル徹底解説も参照すると理解が深まります。

- A2Aの基本設計 − “AIのSlack/Email”はなぜ生まれたのか

- A2Aの得意分野:複雑なワークフローの自動化・外部連携という新たな可能性

A2Aの基本設計 − “AIのSlack/Email”はなぜ生まれたのか

A2Aは、異なるAIエージェントが共通言語で依頼・引き継ぎを行うための“AIのSlack/Email”であり、Google主導で策定されたオープン標準です(参考: A2A Protocol)。

P2P型の分散アーキテクチャにより中央の調停役を不要とし、エージェント同士が互いを発見してタスクを委任し、非同期かつステートフルに進捗を追跡できます。

中核概念は、能力・エンドポイント・認証要件を記すAgent Card、submitted→working→completed/failedのタスク状態遷移、そして内部ロジックを秘匿する不透明な実行です。

この設計により、ベンダーやフレームワークが異なる専門エージェント同士でも、相互運用性とセキュリティを両立した協調作業が可能になります。

仕様の全体像とMCPとの役割分担は、公式ドキュメントの比較解説を参照すると理解が早いです(参考: A2A and MCP)。

- 参考: A2A Protocol

- 参考: A2A and MCP

A2Aの得意分野:複雑なワークフローの自動化・外部連携という新たな可能性

A2Aの真価は、部門横断・企業横断の長時間・多段ワークフローを自律的に編成し、外部の専門エージェントとも安全に協働できる点にあります。

これは、タスクのステートフル管理で進捗や失敗時の再実行を扱え、ピア間認証と不透明な実行で機密や知財を保護しながら連携できるからです。

例えば在庫減少を検知した購買エージェントがサプライヤーエージェントへ見積依頼し、最適条件の決定後に物流エージェントへ配送を委任する、といった自動化が実現します。

さらに将来は、第三者の専門エージェントを“API感覚で雇用”し、A2A拡張のAP2で安全に支払いまで完結する市場が広がります(参考: Announcing Agent Payments Protocol (AP2))。

実務ではA2Aでチームワークを編成し、各エージェントの外部ツール接続はMCPで担保するハイブリッドが有効です(参考: A2A Protocol)。

導入の考え方や比較観点は、基盤技術の整理に役立つMCPプロトコル徹底解説も併せてチェックすると設計判断がしやすくなります。

MCPとA2Aの違い・比較 ― どのプロトコルをいつ使うべきか徹底解説

当セクションでは、MCPとA2Aの違いを軸立てて比較し、要件に応じた最適な使い分け判断を提示します。

なぜなら、両者は競合ではなく補完関係にあり、選定を誤るとN×M統合のコスト増や拡張性の阻害につながるからです。

- 両プロトコルの役割・仕組みを一目で理解!最新比較表

- 補完関係にある“掛け合わせ”活用モデル:ハイブリッドアーキテクチャ導入のすすめ

両プロトコルの役割・仕組みを一目で理解!最新比較表

結論は、MCPはエージェント対ツール、A2Aはエージェント対エージェントの協調を標準化するプロトコルで、用途の軸が明確に異なります。

MCPはホスト・クライアント・サーバーの集中管理型で、ToolsやResources、Promptsの公開を通じて単一エージェントの行動力を拡張します(参考: Model Context Protocol Specification)。

A2Aは分散型のピア連携で、Agent Cardによる発見とタスクのライフサイクル管理により、専門エージェントのチーム作業を編成します(参考: A2A Protocol)。

したがって、社内データへの安全な接続やAPI実行が主題ならMCP、部門横断の長時間ワークフロー編成ならA2Aが適します。

下の比較表と図版で「通信軸」「アーキテクチャ」「状態管理」「発見」の観点から要件を素早くマッピングできます。

詳細の深掘りは、【2025年最新】MCPプロトコル徹底解説と2025年最新AIエージェント市場徹底比較を併読すると判断の精度がさらに上がります。

| 比較観点 | MCP | A2A |

|---|---|---|

| 主要機能 | エージェント ↔ ツール/データの接続 | エージェント ↔ エージェントの協調 |

| 通信の軸 | 垂直(環境アクセス) | 水平(チーム連携) |

| アーキテクチャ | 集中・クライアント/サーバー | 分散・ピアツーピア |

| 状態管理 | 主にステートレスなツール呼び出し | ステートフルな非同期タスク |

| 発見メカニズム | 手動設定/ホストのレジストリ | Agent Cardによる動的発見 |

| 開発主体 | Anthropic | Google(Linux Foundation寄贈) |

| 理想ユースケース | コーディング支援、社内DB照会、RAG強化 | サプライチェーン自動化、部門横断決算 |

| 参照 | MCP公式 | A2A公式 |

補完関係にある“掛け合わせ”活用モデル:ハイブリッドアーキテクチャ導入のすすめ

結論は、実運用ではMCPでツール接続を標準化し、A2Aでワークフローを編成するハイブリッドが最適です。

この分離は責務境界を明確化し、変更の影響範囲を局所化できるからです。

MCP側で認可や監査を徹底し、A2A側で非同期とリトライを担保すると、信頼性とガバナンスが両立します。

導入は段階的に進め、まずMCPで既存チャットボットやIDEに社内データ接続を実装し、次にA2Aで部門横断タスクを自動化し、将来はAP2で支払いを伴う外部エージェント連携を見据えます(参考: Agent Payments Protocol (AP2) | Google Cloud Blog)。

下のフロー図と簡易ロードマップを参照すると、移行パスと周辺設計の勘所を短時間で共有できます。

この階層化により、短期のROIと長期の拡張性のトレードオフを最小化できます。

- フェーズ1: MCPで社内データやSaaSを安全に接続し、権限と監査を整備(参考実装: 【2025年最新】MCPセキュリティ完全ガイド)。

- フェーズ2: A2Aで専門エージェントを連携し、長時間・多段ワークフローを自動化(参考: AI自動化ツール徹底比較)。

- フェーズ3: パートナーや外部マーケットのエージェント連携を拡張し、決済・法務・倫理を整備(参考: AI倫理ガイドライン徹底解説)。

社内のリスキリングを急ぐなら、実務に直結するオンライン講座の活用が近道です。

DMM 生成AI CAMPは基礎から業務適用まで体系化されており、プロンプト設計や自動化ワークフローの設計力を短期間で底上げできます。

ビジネス視点で見るMCP・A2A選定戦略と企業の導入ステップ

当セクションでは、MCPとA2Aをビジネス視点でどう選定し、どの順序で導入するとROIと将来拡張性を最大化できるかを解説します。

理由は、プロトコル選択を誤ると統合コストが膨らみ、ベンダーロックインやイノベーションの停滞を招くためです。

- なぜオープンプロトコル化が競争力を決めるのか ― ベンダーロックイン防止とイノベーションの土壌

- 段階別導入ロードマップ − まずMCPから始めてA2A連携へ

なぜオープンプロトコル化が競争力を決めるのか ― ベンダーロックイン防止とイノベーションの土壌

結論として、オープンプロトコル採用が競争優位の土台になります。

共通仕様によりN×Mの個別統合作業を減らし、プロダクト更新やモデル刷新に耐える“コンポーザブル”な基盤を保てるためです(参考: MCP Specification)。

調査機関も、MCPやA2Aの台頭がロックイン回避と相互運用性を促すと指摘しています(参考: Everest Group・Red Hat)。

MCPはツール・データへのアクセスと監査を標準化し、きめ細かな権限制御と証跡管理でエンタープライズのガバナンスを強化します(参考: Claude Docs: MCP)。

例えば社内FAQボットにMCPでCRMやチケット管理をつなぐと、新規モデルやUI変更時もサーバー側の適合で影響を局所化でき、継続改善のサイクルが早まります(関連: AIチャットボットの費用対効果と導入プラン)。

ゆえに意思決定の軸は「単一製品の機能比較」ではなく、「MCP/A2Aへの準拠度とエコシステムの広がり」に置くべきです(関連: 2025年最新AIエージェント市場徹底比較)。

段階別導入ロードマップ − まずMCPから始めてA2A連携へ

結論は、フェーズド導入でMCPから始め、運用知見とガバナンスを確立してからA2Aで横展開することです。

まず単一エージェントの価値証明と権限設計を固めることで、A2Aの複雑性とリスクを最小化できるためです。

実践ステップは次のとおりです。

- フェーズ1(3〜6ヶ月): 既存チャットボットやコーディング支援にMCPで業務システム接続し、問い合わせ対応や検索などの“早い勝ち”を作る(関連: MCPプロトコル徹底解説)。

- フェーズ2(6〜12ヶ月): A2Aで専門エージェント間を連携し、部門横断の自動化ワークフローを構築する(関連: AIエージェント市場徹底比較)。

- フェーズ3(12ヶ月以降): パートナーや外部マーケットの信頼できるエージェントとA2Aで協調し、サプライヤー連携や自動発注など企業間自動化に踏み出す。

- 全フェーズ共通: アクセス権限と監査ログを設計し、プロンプト注入対策と承認フローを整備する(関連: MCPセキュリティ完全ガイド・AIエージェントのリスク管理)。

- 人材育成: 推進リーダーの育成にオンライン講座を併用し、現場の定着を加速する(例: DMM 生成AI CAMP)。

筆者の支援事例でも、まずMCPで社内データ接続を標準化してから承認付きの自動化を拡張し、その後A2Aで他部門の専門エージェントと連携することで、開発工数と運用負荷の双方で大きな改善を確認しました。

再結論として、フェーズごとにKPIとガバナンスのゲートを設け、MCPで“深さ”を、A2Aで“広がり”を獲得する設計が最も再現性の高い道筋です。

よくある疑問Q&A:MCP・A2A比較の理解をさらに深める

当セクションでは、MCPとA2Aの比較理解を一段深めるために、周辺プロトコルの最新動向と“エージェント経済”への備え方をQ&A形式で解説します。

なぜなら、標準化競争が加速する中で意思決定の前提が数カ月で変わり得るため、技術だけでなくエコシステムの潮流を俯瞰する視点が必要になるからです。

- MCPとA2A以外に注目すべきプロトコルや今後の展望は?

- 将来の“エージェント経済”はどうなる?自社が今から備えるべきこと

MCPとA2A以外に注目すべきプロトコルや今後の展望は?

結論は、MCP=「エージェント対ツール」、A2A/ACP=「エージェント間」、AP2=「支払い」、ANP=「交渉フレーム」という層で捉えると、混乱せずに全体像を把握できることです。

理由は、各プロトコルが解く課題と採用前提が異なり、重なる部分よりも“役割の棲み分け”が設計思想として明確だからです。

たとえばIBMのACPはREST中心でエッジやローカル相互運用に重心を置く一方、A2AはJSON-RPCとエージェントカードで分散的な発見と委任を標準化します(参考: Agent Communication Protocol: Welcome、参考: A2A Protocol)。

さらに、A2A拡張のAP2は安全な決済を扱い、将来的な外部エージェントの調達や成果連動の“取引”を可能にする橋渡しとなります(参考: Announcing Agent Payments Protocol (AP2))。

加えてANPはメタプロトコルとして交渉や通信の土台を記述する試みであり、社名のMetaとは無関係である点を誤解しないことが重要です(参考: ANP-Agent Communication Meta-Protocol Specification)。

実務では、社内の行動と監査を整えるMCP、部門や外部をまたぐ連携にA2A/ACP、対価のやり取りにAP2という順で導入を段階化すると、拡張時の手戻りを抑えられます(参考: MCP Specification)。

- 参考リンク集: Model Context Protocol / A2A and MCP / IBM ACP / Google AP2 / ANP Specification

MCPの基礎や導入判断を整理したい場合は、社内データ接続と統制にフォーカスした解説も参照してください(関連記事: 【2025年最新】MCPプロトコル徹底解説)。

将来の“エージェント経済”はどうなる?自社が今から備えるべきこと

結論として、エージェント経済は「標準プロトコル × ガバナンス × 支払い」の三位一体で実装が進み、社内→社外→市場連携の順に拡大していきます。

理由は、A2Aの発見・委任・状態管理、MCPのアクセス制御と監査、AP2の決済がそろうことで、業務連携は“接続可能性”から“取引可能性”へと段階進化するからです(参考: A2A Protocol、参考: MCP Specification)。

具体的には、社内はMCPでRAGや業務APIを安全に開放し、次にA2Aで部門横断の自動化を構築し、最後にAP2前提の外部エージェント調達でB2B自動取引へ拡張する道筋が現実的です(参考: Agent Payments Protocol (AP2))。

実行の要点は、データ分類と権限境界の明確化、エージェントカードの標準運用、監査ログの設計、セキュリティ基準の前倒し策定の四点であり、プロトコルの選定はこれらを担保できるかで評価します(参考: What Are AI Agent Protocols? – IBM)。

次のアクション例は以下のとおりです。

- MCPで最初の社内接続ユースケースを2件構築し、監査要件と同意フローをテンプレート化する(関連記事: MCPセキュリティ完全ガイド)。

- A2Aのエージェントカード運用基準を定義し、部門横断ワークフローを1つ自動化する(関連記事: AIエージェント市場徹底比較)。

- 外部連携を想定し、プロンプトインジェクション対策とゼロトラスト前提のAPI境界設計を整える(関連記事: プロンプトインジェクション対策)。

- 実装チームにはエージェントフレームワークの実務スキルを付与する(関連記事: LangChain入門)。

社内のスキル強化には、実務直結のオンライン学習を活用すると短期で成果が出ます(学習例: DMM 生成AI CAMP、学習例: AI CONNECT)。

- 参考: A2A Protocol

- 参考: MCP Specification

- 参考: Google Cloud Blog: AP2

- 参考: IBM: What Are AI Agent Protocols?

- 参考: Everest Group: The Rise Of Agent Protocols

【監修者コメント】現場目線で見るMCP・A2Aと“最適化”の本質

当セクションでは、現場で本当に効くMCP・A2Aの使い分けと“最適化”の考え方を、アーキテクチャ設計の観点から解説します。

なぜなら、AI導入はツール比較から入ると高確率でつまずき、プロトコルと業務設計を先に固めた組織だけがスケールとガバナンスを両立できるからです。

- ツール選びの本質と、失敗しないためのアーキテクチャデザイン

ツール選びの本質と、失敗しないためのアーキテクチャデザイン

結論は、AI導入の“最適化”はツール選びではなく設計から始めることであり、選ぶ順番はアーキテクチャ→プロトコル(MCP/A2A)→ツールです。

標準がないまま各エージェントとシステムを結ぶとN×Mの接続が発生し、コストとリスクが雪だるま式に増えます(参考: Model Context Protocol)。

企業は「単一エージェントの外部接続はMCPで標準化し、部門横断の協調はA2Aで編成する」というMCP-first, A2A-readyの設計を目指すべきです(参考: A2A Protocol)。

私が支援した製造業では、部署ごとにベンダー独自APIでチャットボットを作り、CRMやERPと個別接続した結果、改修のたびに接続が壊れ、障害が連鎖しました。

そこでMCPサーバーにCRMやデータベースを集約公開し、エージェント間の引き継ぎにA2Aを採用したところ、新規ワークフローの立ち上げが短縮し、監査ログも一本化できました(関連: MCPプロトコル徹底解説/MCPサーバーとは?)。

失敗を避ける設計原則として、先に業務プロセスを可視化し、権限・監査・人手介在の基準を決め、最後にツールを差し込む運用に徹してください。

- プロセスマップを作成し、自動化対象の粒度と責務境界を定義する。

- MCPで外部API・DBをカタログ化し、エージェントにはMCP経由のみ許可する(参考: MCP Specification)。

- A2Aに備え、エージェントカードとタスクの状態遷移を標準化する(参考: A2A and MCP)。

- セキュリティは最小権限と監査ログを必須にし、MCPの許可制で実行を制御する(参考: MCPセキュリティ完全ガイド)。

- ベンダーロックイン回避のため、オープン仕様準拠と代替可能性を調達要件に含める(参考: AIエージェント市場比較)。

体系的に学び組織の共通言語を作るなら、実務直結の講座で基礎と設計手順を揃えるのが近道です(参考サービス: DMM 生成AI CAMP)。

- (参考: Model Context Protocol – Official)

- (参考: A2A Protocol – Official)

- (参考: MCP Specification)

まとめと次の一歩

MCPは「エージェント×ツール」の普遍アダプター、A2Aは「エージェント×エージェント」の共通言語——両者を重ねたハイブリッドが、統合のボトルネックを解き、スケーラブルな自動化を実現します。

導入は段階的に:まずMCPで社内データ/APIを安全に接続し短期ROI、その後A2Aで部門横断ワークフローを編成し、将来のエージェント経済に備えましょう。

いま小さく始める一歩が、ベンダーロックインを避け、変化に強い「コンポーザブル企業」への最短ルートです。

実務の生産性を一気に高めるプロンプト型とツール活用を学ぶなら、生成AI 最速仕事術をチェック:Amazonで見る。

体系的にAIスキルを身につけたい方は、オンラインコーチングAidemyで一歩を:公式サイトへ。