(最終更新日: 2025年10月21日)

MCP(Model Context Protocol)のサーバーを自作したいけれど、何から始めるか、PythonとTypeScriptのどちらを選ぶべきか迷っていませんか?

本記事は、最新の動向をかみ砕き、最短で動くサーバーを作り、手元のAIを仕事やサービスに結びつけるまでを、つまずきやすい所ごとに丁寧に案内します。

仕組みの要点、設計の選択肢、TypeScriptの実装ステップ、Python(FastMCP)の最速チュートリアル、運用・テスト・セキュリティまで、実例と手順で流れを一本につなげます。

公式資料とコミュニティの最新知見をもとに、初学者でも無理なく進められるよう実務目線でチェックリスト化しました。

読み終えるころには、あなたの環境で動くMCPサーバーが形になり、次にやることが一目でわかります。

MCPサーバー自作の本質|仕組みと必要性を理解しよう

当セクションでは、MCPサーバー自作の本質を「仕組み」と「必要性」の両面から解説します。

なぜなら、LLMの推論力を実業務に接続する“ラストマイル”は標準化されておらず、MCPがその解を提供するからです。

- MCP(Model Context Protocol)とは―今なぜ注目されるのか?

- MCPサーバー自作の価値(ビジネス視点での導入メリット)

- 混同に注意!他分野の「MCP」とAI分野のMCPの違い

MCP(Model Context Protocol)とは―今なぜ注目されるのか?

MCPはAIと外部ツール・社内資産をつなぐ普遍的な接続規格であり、AIの推論を現場の行動に変える“ユニバーサルアダプター”となります。

理由は、LLM単体では社内データやAPIに直接アクセスできず、業務自動化が断片化しがちだからです。

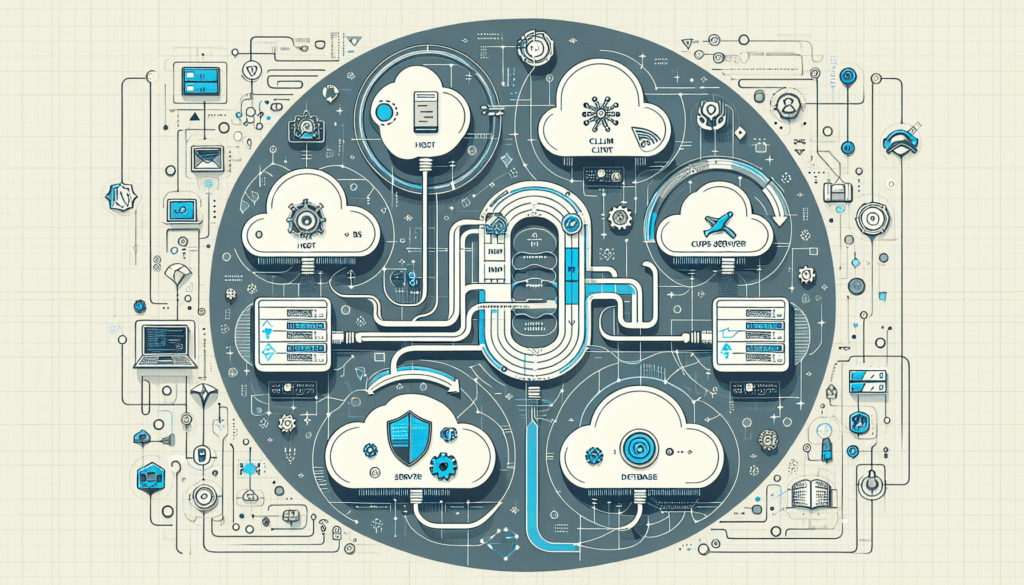

MCPのホスト・クライアント・サーバーという三位一体の構造により、モデルは適切なツールを選び、標準メッセージで安全に呼び出せます。

例えば天気情報の取得やCRM照会のような処理は、クライアントが意図を解釈し、ホスト経由で自作サーバーのツールを起動するだけで完結します(参考: AWS 公式ブログ Kiro と Model Context Protocol)。

より深く仕組みを学ぶにはMCPプロトコル徹底解説やMCPクライアント解説を参照し、最終的に自作サーバーが担う役割をMCPサーバー入門で押さえると理解が進みます。

MCPサーバー自作の価値(ビジネス視点での導入メリット)

MCPサーバーを自作する最大の価値は、“自社データ×標準化×再利用性”でROIを最大化できる点にあります。

標準プロトコルに準拠したツールは複数のホストやモデルで再利用でき、個別連携の作り直しや保守コストを抑えられます。

また通信をMCPに集約することで認証・権限・監査ログを統一実装でき、セキュリティとガバナンスを強化できます(詳しくはMCPセキュリティ完全ガイド)。

実務ではCRMの月次レポート生成、在庫アラートの発火、稟議の自動起案など、読み取り中心の小さな自動化から始めると効果が出やすいです。

筆者の自動化プロジェクトでは、受注と請求の突合をMCPツール化し、月20時間超の手作業を削減しつつ、監査ログで内部統制の透明性も高めました。

どこから始めるか迷う場合は「読み取り専用→限定書き込み→本番運用」の順で段階導入し、並行してベンダーロックイン回避の指針を定めるとよいです(検証にはMCP Inspectorの活用が有効で、体系的に設計を学ぶならDMM 生成AI CAMPも参考になります)。

混同に注意!他分野の「MCP」とAI分野のMCPの違い

“MCP”という略語は分野によって意味が異なるため、本記事でのMCPはModel Context Protocolであり航空分野の用語ではありません。

検索や社内会話で航空機のMode Control Panelと混同され、要件定義や調達で認識齟齬が生まれやすいからです。

AI分野のMCPは、LLMと外部ツール間の通信を標準化するソフトウェアプロトコルを指します。

一方、航空のMCPは自動操縦の高度・速度・方位を設定する物理パネルであり、ソフトウェアプロトコルとは無関係です。

実務では略語の定義を冒頭で明記し、設計資料にも注記を入れることで混乱を防げます(補助資料としてMCPとRAGの違いも併読すると整理が進みます)。

- AI分野の参考: AWS 公式ブログ Kiro と Model Context Protocol

- AI分野の総説: MCP(Model Context Protocol)とは?

- 航空分野の用語例: Skyart JAPAN: Boeing737の気になるスイッチ

MCPサーバー構築前に知っておくべき“選択肢”と設計戦略

当セクションでは、MCPサーバー構築に入る前に必ず検討すべき技術スタックの選択肢と、中長期運用を見据えた設計戦略を解説します。

なぜなら、初期の選定を誤るとPoCの速度や本番の保守性、セキュリティ・監査対応に大きな負債を残し、後からの作り直しコストが跳ね上がるためです。

- 主要技術スタック比較|TypeScriptとPythonどちらが自分向き?

- MCPサーバーが実現する業務効率化・競争優位性の本質

主要技術スタック比較|TypeScriptとPythonどちらが自分向き?

結論は「チームの文化と運用要件で決める」が最適で、長期の安定運用と型安全・公式準拠ならTypeScript、実験速度とAIエージェント連携の伸びしろ重視ならPythonが有利です。

理由は、TypeScriptは公式SDKによるスキーマ駆動と堅牢性、PythonはFastMCPやLangChain周辺の迅速な統合性という強みが明確に分かれているからです。

具体的には、監査ログや権限設計が厳格な社内API連携やSLA前提の運用ならTypeScript、未知のツールを素早く試すPoCや複数エージェント統合ならPythonが成功確率を高めます。

まずは要件を「安定性・変更頻度・連携先・監査/セキュリティ」の4軸で棚卸しし、下の早見表と比較表を指差しで照合すると迷いが減ります。

- 早見表(どっちを選ぶ?)

- 本番安定・監査重視・型定義を資産化したい → TypeScript(公式SDK)

- PoC連発・LangChain等のAIフレームワーク直結・素早い道具化 → Python(FastMCPほか)

- 段階移行したい → PoCはPython、本番はTypeScriptの二段ロケット

| 観点 | TypeScript(公式SDK) | Python(FastMCP/AI連携) |

|---|---|---|

| 開発思想 | プロトコル/スキーマ先行、型安全で堅牢 | フレームワーク駆動、動的で実験が速い |

| 得意領域 | エンタープライズ運用、長期保守 | エージェント連携、PoC/検証スプリント |

| 学習曲線 | 型と仕様準拠の理解が必要 | Python経験者は低め |

| エコシステム | 公式@modelcontextprotocol/sdk | FastMCP, langchain-mcp-adapters |

| マイグレーション | 設計が固まれば安定 | 仕様確定後にTSへ載せ替えも容易 |

プロトコル観点の基礎理解には、用語と役割を整理した解説も合わせて参照してください。

MCPプロトコル徹底解説や、MCPの全体像を掴めるMCPサーバーとは?が理解の近道です。

より深く体系的に学びたい場合は、実務で使えるプロンプトと業務適用をセットで学べるDMM 生成AI CAMPも検討に値します。

選定は一度の決断で完結させず、短期のPoCで仮説を検証してから本番スタックを確定する二段構えが安全です。

MCPサーバーが実現する業務効率化・競争優位性の本質

結論として、MCPサーバーを自作する最大の価値は「独自資産×ガバナンス×相互運用性」を同時に満たすAIプラットフォームを社内に内製できる点にあります。

理由は、標準プロトコルで外部ツール接続を統一することでベンダーロックインを回避しつつ、認証・権限・監査ログを単一ゲートで制御できるからです。

たとえばCRMと在庫DBを横断して見積書を自動生成し、操作履歴は監査用に一元記録、将来は別ホストや新LLMにも差し替え可能という設計が現実になります。

AWSの事例でも、MCP対応ホストと組み合わせた開発生産性向上が示されており、プロトコル準拠が中長期の再利用性を高めるという示唆は実務的です(参考: AWS 公式ブログ)。

また国内解説でも、MCPはホスト・クライアント・サーバー分離のアーキテクチャにより、将来のモデル選択自由度とコスト最適化を後押しすると整理されています(参考: HBLAB ブログ)。

実装を進める際は、セキュリティ方針と監査要件を先に固め、ツール権限を最小化した上で拡張していくのが安全であり、詳しい考え方はMCPセキュリティ完全ガイドやRAGとの役割分担を整理したMCPとRAGの違いも参考になります。

実践ステップ:TypeScriptで作るMCPサーバー入門

当セクションでは、TypeScriptと公式SDKでMCPサーバーをゼロから構築し、テストとデプロイまでの実践手順を解説します。

MCPはAIと外部ツールを安全に連携させる標準プロトコルであり、型安全なTypeScript実装は本番運用での再現性と保守性を高めるために有効だからです。

- 公式SDK×TypeScriptで始めるMCPサーバーの基本構成と準備

- サーバー実装:ツール定義~外部API接続まで

- 動作検証〜デプロイまで:mcp.json設定と実際のテスト手法

公式SDK×TypeScriptで始めるMCPサーバーの基本構成と準備

最短で動く土台を作るには、公式SDKとTypeScriptの最小構成を押さえることが成功の近道です。

Node.js LTSと@modelcontextprotocol/sdk、厳密なtsconfigによりプロトコル準拠と型安全性を両立できます。

まず以下のコマンドでプロジェクトを初期化し、SDKと型定義を導入します。

mkdir mcp-server-ts-example

cd mcp-server-ts-example

npm init -y

npm install @modelcontextprotocol/sdk

npm install -D typescript @types/nodeESM対応とビルドスクリプトをpackage.jsonに設定します。

{

"name": "mcp-server-ts-example",

"version": "1.0.0",

"type": "module",

"main": "build/index.js",

"scripts": {

"build": "tsc"

},

"dependencies": {

"@modelcontextprotocol/sdk": "^0.1.0"

},

"devDependencies": {

"typescript": "^5.6.0",

"@types/node": "^20.11.0"

}

}tsconfig.jsonでNodeモジュール解決とstrictモードを有効化します。

{

"compilerOptions": {

"target": "ES2022",

"module": "Node16",

"moduleResolution": "Node16",

"outDir": "./build",

"rootDir": "./src",

"strict": true,

"esModuleInterop": true,

"skipLibCheck": true,

"forceConsistentCasingInFileNames": true

},

"include": ["src/**/*"],

"exclude": ["node_modules"]

}詳細な手順や背景は以下の資料が整理されています。

- (参考: Kiro と Model Context Protocol (MCP) | AWS 公式ブログ)

- (参考: MCPサーバー自作入門 | Zenn)

- (参考: MCPサーバーとは?MCPの基本から実装手順まで解説)

サーバー実装:ツール定義~外部API接続まで

NWSの天気予報APIに接続するget_weather_forecastツールを実装すると、MCPのツール実行フローを一気に把握できます。

ツール一覧と実行ハンドラを正しく定義すれば、AIクライアントが自己記述から安全にツールを選択し、必要引数を推論できます。

以下はTypeScriptの最小実装例で、ListToolsとCallToolの2ハンドラを持ち、緯度経度から予報を取得してテキストで返します。

// src/index.ts

import { Server } from "@modelcontextprotocol/sdk/server/index.js";

import { StdioServerTransport, ListToolsRequestSchema, CallToolRequestSchema } from "@modelcontextprotocol/sdk/server/index.js";

// Node.js 18+ 推奨(fetch標準対応)

const server = new Server(

{ name: "nws-weather-api", version: "1.0.0" },

{ capabilities: { tools: {} } }

);

server.setRequestHandler(ListToolsRequestSchema, async () => {

return {

tools: [

{

name: "get_weather_forecast",

description: "NWS APIから緯度・経度に対応する地点の短期予報を取得します。",

inputSchema: {

type: "object",

properties: {

latitude: { type: "number", minimum: -90, maximum: 90, description: "緯度(例: 34.0522)" },

longitude: { type: "number", minimum: -180, maximum: 180, description: "経度(例: -118.2437)" }

},

required: ["latitude", "longitude"]

}

}

]

};

});

server.setRequestHandler(CallToolRequestSchema, async (request) => {

if (request.params.name !== "get_weather_forecast") {

throw new Error("不明なツールが呼び出されました。");

}

const { latitude, longitude } = request.params.arguments as { latitude: number; longitude: number };

try {

const pointsUrl = `https://api.weather.gov/points/${latitude.toFixed(4)},${longitude.toFixed(4)}`;

const ua = "mcp-weather/1.0 (contact: you@example.com)"; // NWS推奨のUser-Agent

const pointsResponse = await fetch(pointsUrl, { headers: { "User-Agent": ua, "Accept": "application/ld+json" } });

if (!pointsResponse.ok) throw new Error(`地点情報の取得に失敗しました: ${pointsResponse.status}`);

const pointsData = await pointsResponse.json();

const forecastUrl = pointsData.properties?.forecast;

if (!forecastUrl) throw new Error("予報URLを特定できませんでした。");

const forecastResponse = await fetch(forecastUrl, { headers: { "User-Agent": ua } });

if (!forecastResponse.ok) throw new Error(`予報情報の取得に失敗しました: ${forecastResponse.status}`);

const forecastData = await forecastResponse.json();

const periods = forecastData.properties?.periods ?? [];

const top = periods.slice(0, 3).map((p: any) => `${p.name}: ${p.detailedForecast}`).join("\n");

const summary = top || "予報データが見つかりませんでした。";

return { content: [{ type: "text", text: summary }] };

} catch (err) {

const msg = err instanceof Error ? err.message : String(err);

return { content: [{ type: "text", text: `エラー: ${msg}` }] };

}

});

const transport = new StdioServerTransport();

await server.connect(transport);

console.log("MCP Weather Server is running...");失敗時はHTTPステータスで早期に弾き、例外メッセージをテキストとして返せば、ホスト側のログから原因を素早く突き止められます。

ユーザーエージェントや入力スキーマのバリデーションを入れておくと外部APIとAIクライアント双方での不具合を未然に防げます。

この最小実装で、MCPのツール公開と外部API連携の勘所を短時間で体得できます(参考: MCPサーバー自作入門 | Zenn)。

動作検証〜デプロイまで:mcp.json設定と実際のテスト手法

ホストに認識させるmcp.jsonとMCP Inspectorでの単体検証を組み合わせると、最速で正常性を確認できます。

ホスト設定とスタンドアロン検査を分けると、接続不良とロジック不具合を切り分けやすくなります。

CursorやKiroではプロジェクト直下の.cursor/mcp.jsonにサーバー起動方法を記述します。

{

"mcpServers": {

"weather-forecast-server": {

"command": "node",

"args": [

"/absolute/path/to/mcp-server-ts-example/build/index.js"

]

}

}

}単体検証はサーバーを起動してInspectorにパイプすれば、ツール一覧や引数スキーマ、レスポンスをブラウザで直接テストできます。

node ./build/index.js | npx @modelcontextprotocol/inspectorホストでのE2Eは「ロサンゼルスの天気を教えて」のように自然文を投げてツール採択と引数推論を確認し、詳しい仕組みはMCPプロトコル徹底解説やMCPクライアント徹底解説を参照すると理解が深まります(参考: AWS | Kiro × MCP、参考: MCPサーバーとは?、参考: mcp inspector徹底解説)。

このセットアップをテンプレート化しておけば、新規ツールの追加や他プロジェクトへの横展開が驚くほど速くなります。

体系的に学びながら現場活用まで伸ばしたい方は、オンライン講座の活用も有効です(例: DMM 生成AI CAMP)。

Python×FastMCPではじめるMCPサーバー最速チュートリアル

当セクションでは、PythonとFastMCPでMCPサーバーを最短で構築し、LangChainエージェントから実行するまでを一気通貫で解説します。

理由は、MCPが外部ツール連携の標準化により「ラストマイル問題」を解消し、Python×FastMCPならPoCから実装までの移行速度を飛躍的に高められるからです。

- Python環境構築と必須ライブラリ導入(FastMCP/AIエージェント連携)

- 即応用できる!独自ツール関数のMCP化サンプルとポイント

- LangChainエージェントによる自作ツール活用例

Python環境構築と必須ライブラリ導入(FastMCP/AIエージェント連携)

結論として、まずは仮想環境の作成とFastMCP・LangChain関連のインストールを5分で完了させるのが最短ルートです。

依存関係の衝突を避けるため、プロジェクトごとに仮想環境を分けるのが安全で再現性の高い進め方になります。

以下のコマンドで環境を用意し、fastmcp、yfinance、langchain、langchain-mcp-adapters、langchain-openaiを導入します。(参考: MCPで変わるAIエージェント開発 #LLM – Qiita)

python -m venv .venv

source .venv/bin/activate # macOS/Linux

# .venv\Scripts\activate # Windows

pip install fastmcp yfinance langchain langchain-mcp-adapters langchain-openai構成イメージは「仮想環境(.venv)」の上で「FastMCPサーバー(stock_server.py)」「LangChainエージェント(agent_client.py)」が標準入出力やアダプタを介して連携する形です。

より深い背景と比較検討は、標準化の意義やPython選定の利点を整理した解説も参考にしてください(MCP×Python:実装と選び方)。

即応用できる!独自ツール関数のMCP化サンプルとポイント

結論はシンプルで、@cliデコレーターと型ヒント・docstringを備えた関数を用意すれば、そのままMCPツールとして公開できます。

理由は、FastMCPが関数シグネチャとdocstringからツールのスキーマと説明を自動生成し、LLMが引数や戻り値の意図を誤解しにくくなるからです。(参考: MCPサーバーとは?基本から実装手順)

以下は株価終値を取得する関数のMCP化サンプルで、デコレーター、型定義、docstring、例外処理の最小構成を示します。

# stock_server.py

import yfinance as yf

from fastmcp import cli

from datetime import date, timedelta

@cli

def get_stock_data(company_ticker: str, days: int = 7) -> str:

"""

指定ティッカーの過去日次終値を取得します。

:param company_ticker: 例 'ORCL', 'GOOGL'

:param days: 取得日数(既定7)

:return: 整形済みの終値一覧テキスト

"""

try:

end_date = date.today()

start_date = end_date - timedelta(days=days)

hist = yf.Ticker(company_ticker).history(start=start_date, end=end_date)

if hist.empty:

return f"{company_ticker}の株価データを取得できませんでした。"

return hist['Close'].to_string()

except Exception as e:

return f"エラーが発生しました: {e}"

if __name__ == "__main__":

cli.run()実行フローは「エージェントのツール呼び出し」→「MCPサーバーで関数実行」→「yfinanceから取得」→「テキストで応答」という直線的な構造です。

この最小構成を起点に、引数のバリデーションやタイムゾーン処理、メッセージ一貫性などを追加すると、実務品質へ滑らかに拡張できます(MCPツール完全ガイド)。

LangChainエージェントによる自作ツール活用例

結論として、LangChainのReActエージェントにMCPクライアントを接続すれば、エージェントが目的に応じて自作ツールを自律的に選択して実行できます。

理由は、langchain-mcp-adaptersによってMCPサーバーがLangChainのToolに自動変換され、思考(Thought)と行動(Action)のループに自然に組み込まれるからです。(参考: MCPで変わるAIエージェント開発 #LLM – Qiita)

以下のサンプルでは、MCPサーバーを起動しつつツール一覧を取り込み、ReActプロンプトで質問に回答します。

# agent_client.py

import asyncio, os

from langchain_mcp_adapters import MultiServerMCPClient

from langchain.agents import AgentExecutor, create_react_agent

from langchain_core.prompts import PromptTemplate

from langchain_openai import ChatOpenAI

os.environ["OPENAI_API_KEY"] = "YOUR_OPENAI_API_KEY"

async def main():

async with MultiServerMCPClient({

"stock_tool": {"command": "python", "args": ["stock_server.py"], "transport": "stdio"}

}) as client:

tools = client.get_tools()

prompt = PromptTemplate.from_template(

"""

以下の質問に答えてください。利用可能なツール:

{tools}

Question: {input}

Thought:{agent_scratchpad}

"""

)

llm = ChatOpenAI(model="gpt-4o", temperature=0)

agent = create_react_agent(llm, tools, prompt)

executor = AgentExecutor(agent=agent, tools=tools, verbose=True)

result = await executor.ainvoke({"input": "ORCLの過去5日間の終値を出して"})

print(result["output"])

if __name__ == "__main__":

asyncio.run(main())典型的な実行ログはThought→Action→Observationが数ターン回り、最後にFinal Answerで整形結果を返します。

Thought: 株価取得にはget_stock_dataが使えそうだ

Action: get_stock_data

Action Input: {"company_ticker": "ORCL", "days": 5}

Observation: 2025-07-07 20:...\n2025-07-11 21:...

Thought: 最終回答を生成できる

Final Answer: ORCLの直近5営業日の終値は以下のとおりです... 体系的にエージェント設計を学びたい場合は、基礎から実務への橋渡しを短期で行う学習サービスの利用も有効です(DMM 生成AI CAMP、LangChain入門、MCP Inspector解説)。

MCPサーバーを運用するための統合・テスト・セキュリティ強化術

当セクションでは、MCPサーバーのAIホスト統合、テスト・デバッグ手順、そして運用時のセキュリティ強化の実践ポイントを解説します。

なぜなら、現場では設定ミスや可観測性不足、権限設計の曖昧さがボトルネックとなり、本番品質に直結するためです。

- AIホスト連携・mcp.json設定のコツ

- 信頼性向上のためのテスト・デバッグ・監査ポイント

AIホスト連携・mcp.json設定のコツ

結論は、mcp.jsonは「置き場所・起動コマンド・引数の3点」を正しく揃えることが最重要です。

理由は、CursorやKiroなどのホストは特定ディレクトリのmcp.jsonを探索し絶対パスを推奨する挙動で、相対パスや環境依存コマンドが原因で認識失敗が起きやすいからです(参考: AWS公式ブログ)。

最小構成の例として、TypeScript製とPython製サーバーを同時登録するmcp.jsonは次のとおりです。

{

"mcpServers": {

"weather-forecast-server": {

"command": "node",

"args": ["/abs/path/mcp-server-ts-example/build/index.js"]

},

"stock_tool": {

"command": "python",

"args": ["/abs/path/stock_server.py"]

}

}

}プロジェクト単位とグローバルの配置イメージは次のディレクトリ例が参考になります。

project_root/

src/

build/

.cursor/

mcp.json # プロジェクトスコープ

~/.cursor/mcp.json # ユーザースコープ(常時有効)トラブル時は次のチェックリストで切り分けると復旧が速いです。

- JSON構文エラーがないか(カンマ・クォート)

- argsに絶対パスを使っているか(シンボリックリンクは解決済みか)

- ホストを再起動したか(設定反映)

- コマンド単体で起動できるかをターミナルで確認(例を下記)

- transportが期待どおりか(stdio前提の実装なら明記)

- 必要な環境変数がホスト起動プロセスから参照可能か

# 動作単体確認

node /abs/path/mcp-server-ts-example/build/index.js

python /abs/path/stock_server.py

ls -l "/abs/path/mcp-server-ts-example/build/index.js"よくある質問は次の表を参照してください。

| 質問 | 推奨解 |

|---|---|

| プロジェクトとグローバル、どちらが優先されるか | 両方に同名キーがある場合はプロジェクト側の定義を優先する実装が多いので、重複は避けて明示的に管理する。 |

| Windowsでパス記法は | WMIやWSL混在を避け、”C:\\path\\to\\file” などエスケープ済み絶対パスを記述する。 |

| APIキーはどこに置くか | .envやOSキーチェーンを使用し、ホストの起動環境に注入する(mcp.jsonへ直書きは避ける)。 |

| 相対パスでも動くか | 環境差分で不安定になりやすいため本番は絶対パスを徹底する。 |

| サーバーが一覧に出ない | ホストの設定画面でMCPを有効化し、再起動・ログで構文エラーを確認する(出典: Zenn)。 |

基礎のおさらいには「MCPサーバーとは?」や「MCPクライアント徹底解説」も参照すると理解が深まります。

信頼性向上のためのテスト・デバッグ・監査ポイント

要点は、E2Eテスト・MCP Inspector・構造化ロギングの三位一体で品質を担保することです。

理由は、E2Eが統合不具合を可視化し、Inspectorがサーバー単体の切り分けを可能にし、ロギングが本番挙動の迅速な根因分析を支えるからです。

具体的にはホストのチャットでツールを呼び出し、ツールコールの引数やレスポンスをデバッグ画面で確認し、意図どおりの連携かを検証します。

サーバー単体の検証は、Inspectorをパイプで起動すると便利です。

# TypeScriptサーバーの例

node ./build/index.js | npx @modelcontextprotocol/inspector

# ブラウザで http://127.0.0.1:6274 を開きツールを直接実行さらに、公式SDKのserver.sendLoggingMessageで構造化ログをホスト側へ送ると、障害発生の時系列把握が容易になります。

// 接続後のログ送信例(TypeScript)

await server.connect(transport);

server.sendLoggingMessage({

level: "info",

data: "server connected to transport and ready"

});権限設計は「最小権限・境界の明確化・監査証跡の保存」を軸に、ツールごとに到達可能データやAPIスコープを表で棚卸しし、運用前にレビューすると安全です(参考: Qiita、出典: Blastengine公式)。

- 最小権限の原則(APIキーやOAuthスコープは用途限定)

- 外部到達点の制限(送信先ドメイン/ネットワークの明示)

- 監査ログの保全(時刻・ツール名・引数ダイジェスト・結果)

- 失敗時のフォールバック手順(リトライ/サーキットブレーカー)

Inspectorの活用手順は「mcp inspector徹底解説」、権限とガバナンスの深掘りは「MCPセキュリティ完全ガイド」が参考になります。

実務で体系的に学び直したい場合は、現場適用に強いオンライン講座「DMM 生成AI CAMP」も検討すると良いでしょう。

まとめと次の一歩

要点は、MCPでAIを業務データに接続、ホスト/クライアント/サーバー設計とTS・Python実装、統合・テスト・運用までの実践の3点です。

標準化と相互運用性、セキュリティ、独自資産活用で競争優位を築けます。

まずは小さく始め、ひとつの業務で価値を実証し、チャットボットから「実行するエージェント」へ転換しましょう。

実装を最短で形にするなら、オンラインコーチングのAidemyで体系的に習得。

業務効率化は、生成AI 最速仕事術でプロンプトの型とツール活用を確認。

今日の一歩が、連携されたAIによる非連続な生産性向上につながります。