(最終更新日: 2025年07月19日)

「AIツールを活用したいけど、どれを選ぶべき?」「無料のままで本当に便利に使えるのか、有料にするメリットはあるのか…」など、Perplexity AIに興味を持ったあなたも、使い方や料金体系が気になっていませんか?

この記事では、そんな疑問や不安に、公式情報と2025年最新のユーザー動向をもとに分かりやすく答えます。Perplexity AIの特徴や始め方から、無料・有料それぞれの活用ポイント、実際の体験談や今後注目すべき最新トレンドまで網羅。どのプランが自分に本当に合っているのか、納得して選べる内容です。

新しい技術に精通した専門ライターが解説しているので、これからAI導入を検討している方も、すでに触れている方も、安心してご活用いただけます。

Perplexity AIとは?従来の検索との違いと強みを解説

当セクションでは、次世代検索サービス「Perplexity AI」とは何か、従来の検索エンジンやチャット型AIとどのように異なるのか、その強みや注目すべき仕組みについて解説します。

なぜなら、情報収集のやり方がAI時代に大きく変わりつつある今、「どのツールをどう使うと成果が出るのか?」を整理して理解することは、仕事や学びの効率化に直結するからです。

- Perplexity AIは「アンサーエンジン」―要約された答え+引用元の安心

- 仕組みとコア技術:最新LLM+リアルタイム検索の融合

- なぜ無料で使える?ビジネスモデルとユーザーへのメリット・課題

Perplexity AIは「アンサーエンジン」―要約された答え+引用元の安心

Perplexity AI最大の特徴は、「要約済みの答え」と出典(引用元)を必ずセットで示す“アンサーエンジン”である点です。

従来のGoogle検索では、主に関連リンクの一覧が表示され、ユーザーがその中から信頼できる答えを探す手間が発生します。

一方で、ChatGPTのようなAIチャットは直感的な会話ができますが、その答えの裏付けや根拠は画面上では分かりにくいという課題がありました。

Perplexity AIはこの2つの弱点を一気に解消し、「質問→AIで整理・要約→出典付きで回答」という極めてスマートな体験を提供します。

たとえば、「生成AIの商用利用で注意すべきポイントは?」と入力すると、2~5行程度で要点をコンパクトにまとめ、段落ごとに“①②③…”と出典リンクが割り振られた形で答えてくれます。

引用元が気になればその番号をクリックするだけで、すぐ一次情報にアクセスできるという安心設計です。

この仕組みこそ、Perplexity AIが今「ビジネスの現場でも論拠・再確認が必須なリサーチ用途で人気を集めている」最大の理由です(参考:Perplexity公式サイト)。

まとめると、「答えの根拠も一緒にほしい」情報強者から初学者まで、安心してAIを活用できる画期的な検索体験が手に入ります。

仕組みとコア技術:最新LLM+リアルタイム検索の融合

Perplexity AIの強みは、GPT-4やClaudeなど最新の大規模言語モデル(LLM)と“リアルタイムWeb検索”を融合している点にあります。

通常のChatGPTは2023年4月までの静的データベースが中心ですが、Perplexity AIは質問時点の最新ニュース・研究論文・専門フォーラムなど多彩なソースを同時検索し、その場で根拠付きの要約を生成してくれます。

実際に私が「2025年最新版AI画像生成ツールの比較ポイントは?」とChatGPTとPerplexity AIでそれぞれ検索してみたところ、ChatGPTはやや古い情報や一般論に寄った回答が返ってきましたが、Perplexityは主要ツールの長所短所、最新ランキング記事の出典リンク、そして重要な選び方まで網羅し、しかも一問一答形式で読みやすく提示されました。

この構造により「一次情報まで遡ったエビデンスベースの答え」「最新トレンドや時事変化に追従できる柔軟性」を両立している点が、他のAIツールにはない独特の価値です(公式解説はPerplexity活用ガイド参照)。

なぜ無料で使える?ビジネスモデルとユーザーへのメリット・課題

Perplexity AIは一部の高度機能を除き主要検索機能を無料で開放しており、「まず体験→納得度向上→プレミアムプランへの誘導」というフリーミアム型モデルを徹底しています。

無料ユーザーでもProサーチ(高精度検索)のお試しやファイル添付分析まで試せる上、サブスク(月額20ドル~)で検索回数や利用できるAIモデルの幅が拡大する仕組みです。

一方、リアルタイムで多数のウェブ情報を要約する仕組みは、著作権管理や報道機関との関係が非常にデリケートな課題でもあります。実際、2024~25年にはBBCやNYTなど大手メディアからデータの取り扱いに関し異議申し立ても起きており、Perplexity側では一部収益分配制度の導入やコンテンツ提供元との調整を進めています(詳細はWikipedia: Perplexity AI参照)。

つまり利用者側には「無料で最先端のAI検索体験を得られる」大きな恩恵がある一方、今後のエコシステムバランスや著作権対応のアップデートへの注目も重要だといえます。

Perplexity AIの始め方&基本操作:最短で効果的に使うコツ

このセクションでは、Perplexity AIの始め方と、初心者が最短で効果を実感できる基本操作のコツを徹底解説します。

なぜなら、巷に多くのAI検索ツールが登場している今、「どこから・どう使い始め、どう使い分ければ本当に時短・効率化につながるのか?」という問いこそ、すべてのビジネスパーソンや学習者にとって最大の関心事だからです。

- 利用方法:Web・アプリ・拡張機能から選べる

- アカウント登録のメリット・デメリット

- 基本操作:クイック検索/Proサーチ/ファイル活用の使い分け

利用方法:Web・アプリ・拡張機能から選べる

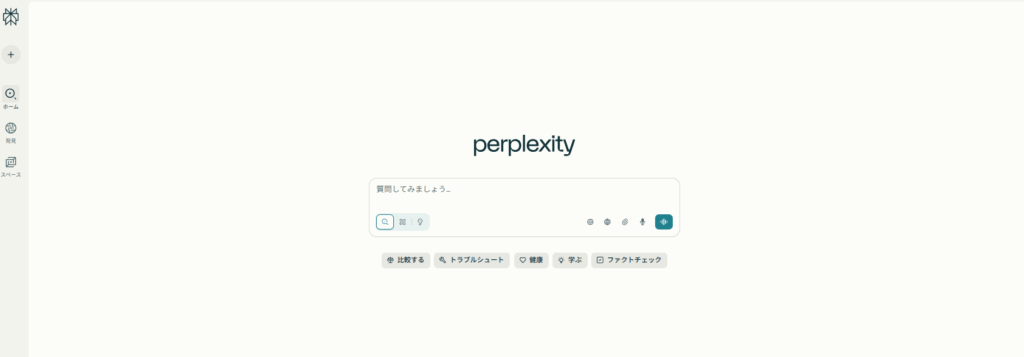

Perplexity AIは「Webブラウザ/モバイルアプリ/Chrome拡張」と、あらゆる利用シーンに合わせて選べるのが大きな強みです。

なぜこの選択肢が重要なのかというと、たとえばビジネスの現場では「デスクで資料調査→昼休みにスマホで追加リサーチ→作業中は拡張機能でワンタッチ要約」のように、動線が流動的になるからです。

実際の導入はとてもシンプルで、公式Web(Perplexity公式ガイド)に沿えば、数分で初アクセス・質問体験まで完了します。

具体的な手順は次の通りです。

- Web版:公式サイト(perplexity.ai)に直接アクセス。「Ask anything」から質問入力ですぐ検索可能

- アプリ版:iOSならApp Store、AndroidならGoogle Playで「Perplexity」で検索しインストール・ログイン。スマホ最適化のUIで場所を選ばず質問できます

- Chrome拡張機能:こちらをクリックし「Chromeに追加」→ツールバーから一発でAIサーチ・要約が可能

ポイントは、それぞれの画面で「アカウント未登録」でも即質問できること。

出先で調べ物はアプリ、自宅や職場ではWeb、ブラウザ作業が多いなら拡張機能と、シーン別に最速手段を選びましょう。

アカウント登録のメリット・デメリット

結論から言えば、Perplexity AIは「未登録で体験」「無料アカウントで本格活用」が鉄則です。

理由は、未登録でもほとんどの場面で質問できる一方で、履歴保存・ファイルアップロード・Proサーチなどの高度機能は無料アカウントを作るだけで一段レベルアップするからです。

たとえば履歴機能は、後で検索結果を見返したり、チーム内で「この調査を共有したい」といった場面で非常に重宝します。

ただし、アカウントを作ることで「利用データがサーバーに紐付く」という抑えておきたい注意点もあります。

Perplexityは公式ヘルプ(アカウント管理とセキュリティ方針)に明記があり、「ユーザーは検索履歴・アップロードファイルの保持、AI学習への利用範囲をいつでも設定から制御可能」とされています。

機能的な違いをまとめると―

- 未登録:単発検索のみ。履歴・ファイル・Proサーチ等は非対応

- 無料アカウント登録:検索履歴管理、スレッドのコレクション化、PDFやExcel等のファイル分析、Proサーチ(1日5回まで)に対応(無料・メールやGoogleアカウント連携OK)

プライバシー重視なら、履歴OFF+ファイル自動削除設定も推奨です。

基本操作:クイック検索/Proサーチ/ファイル活用の使い分け

使いこなしのコツは、「一問一答=クイック検索」「要点まとめ・深掘りはProサーチ」「資料やデータの分析はファイル活用」と明確に使い分けることです。

なぜなら、各モードはコストや動作が最適化されて設計されているので、目的がはっきりしていれば迷わず最大効率を出せるからです。

たとえば「新製品の海外市場動向を大急ぎで知りたい」といった時はクイック検索で要点を即取得。

反対に、「競合の最新戦略を分析→課題リストアップ」では、Proサーチを使い、AIが関連知識や追加調査まで多角的に掘り下げてくれるのが理想です。

PDFのプレゼン資料や売上データ分析は「ファイル添付」機能で、アップロード・質問・回答まで完全自動化できます。

私が実際にビジネスの報告資料を分析した際、CSVの売上データを添付→「前年比伸び率と主要要因をまとめて」と指示すると、たった数秒でAIがグラフと要点リストを生成してくれました。

下記の表を参考に、用途ごとに最適なモードを選ぶことが「時短・精度向上」の鍵です。

- クイック検索:短時間・一問一答に最適

- Proサーチ:深堀・要点抽出・複数情報源の横断的判断

- ファイル活用:PDFやExcel分析、独自情報の自動要約・計算

この使い分けさえ押さえれば、AIアシスタントとしてPerplexityの真価が最大限に発揮されます。

※さらに高度な活用術の詳細や事例は、同サイト内の「AIライティングツール比較ガイド」でも詳しく紹介しています。

どこまで無料?有料版(Pro/Max)の違いと選び方を徹底比較

当セクションでは、Perplexity AIの無料プラン・Pro(プロ)・Enterprise・Maxといった各プランの違いと選び方について、徹底的に解説します。

なぜなら、AIツール選びでよくある「どこまで無料で使えるの?」「どの有料プランが自分に最適なの?」という疑問が多く、目的や用途ごとにぴったりのプランを知ることが効率化やコスト節約の鍵になるからです。

- 無料プランでできること・できないこと

- Pro・Enterprise・Maxプランの主な違いと用途

- 有料プランはどんな時に必要?おすすめする具体ケース

無料プランでできること・できないこと

Perplexity AIの無料プランは「まず試したい」方にぴったりですが、できること・できないことの線引きが非常に明快です。

なぜなら、無料登録だけで「クイック検索」や基本的な対話型検索は無制限、Proサーチは1日5回まで、ファイルアップロードも1日3件までと明確に枠が決まっているからです。

たとえば、最新の話題をその場で調べる、手元の論文をさっと要点抽出する、といった用途では無料枠で十分な実感。一方で、AIモデルの選択や画像生成APIの活用、大容量でのファイル活用や業務レベルの継続利用には制限がネックになりがちです。

無料と有料のボーダーラインを迷わず把握するため、下記チェックリストで違いを整理します。

- 無料でできること

- クイック検索(無制限)

- Proサーチ(1日5回まで)

- ファイルアップロード(1日3件まで)

- 検索履歴・コレクション管理

- Labsクエリ(月50回まで)

- 有料でしかできないこと

- Proサーチの回数大幅増・無制限

- 先進AIモデル指定(GPT-4.1, Claude 3.5等)

- ファイル/クラウド連携の無制限利用

- 画像生成・API連携

- 高度な管理・コラボ機能(Enterprise以上)

Pro・Enterprise・Maxプランの主な違いと用途

Perplexityの有料プランは「Pro=個人」「Enterprise=組織」「Max=高度分析・研究者」といった役割分担がはっきりしています。

なぜなら、各プランごとにAPI/画像生成/ファイル容量/AIモデル種類/管理機能など“どこまで使えるか”が段階的に設計されているからです。

たとえば、Proプランは個人の情報収集や執筆に最適。Enterprise Proはチームでの管理や大規模協業、Maxは研究や洞察抽出・Cometブラウザ先行体験など従来のAI/検索の限界を越えたいユーザー向けです。

主要4プランを機能×用途で整理すると以下の通りです。

| プラン | 主な用途 | Proサーチ/日 | AIモデル指定 | ファイル容量 | API/画像生成 | チーム機能 | 月額料金 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Free | 個人の調べ物 短時間の分析 | 5回 | 不可 | 1日3件 | 不可 | ☓ | $0 |

| Pro | 個人の業務・ 情報収集・執筆 | 300回以上 | 可能 | 無制限 | 可能 | ☓ | $20 |

| Enterprise | チーム/組織の 共同分析・資産管理 | 300回以上 | 可能 | 組織リポジトリ付 | 可能 | ◎(SSO/SCIM等) | $40/席 |

| Max | 研究/高度な データ活用・開発 | 無制限 | 最先端モデル可 | 無制限 | 無制限 | ☓ | $200 |

たとえば「社内リサーチの自動化」ならEnterprise、「個人で大量データの読み込みと生成AIアウトプット」ならPro、大学や研究所での解析・論文要約・先行ブラウザ体験ならMax、という選択になります。

有料プランはどんな時に必要?おすすめする具体ケース

本格的にPerplexityを業務や研究・執筆に活用する人ほど、有料プランは「投資以上のリターン」を実感できます。

なぜなら、AI検索やドキュメント分析を「たまの調べもの」レベルから、「1日何十件も成果物を出す」フェーズに切り替えた際、有料プランは手間と時間を劇的に減らしてくれるからです。

筆者自身、企業のマーケティング部門で導入検証した際、Freeプランでは調査に何日もかかっていたものが、Proプランだと「一晩で要件ヒアリングも競合調査も記事ドラフトまで」ほぼ自動化でき【残業ゼロ】に。分析対象ファイル容量やProサーチ回数の上限がなく、AIモデル選択・画像生成も可能。これが「リサーチから成果物作成までの一気通貫」に繋がりました。

逆に、週に数回の「簡単な情報収集」であれば無料版で十分。日常業務やAI活用を本格化させたいなら、ある程度使う段階でProやEnterpriseへの切り替えを強くおすすめします。

実践!業種・職種別のPerplexity AI活用法と成功事例

当セクションでは、業種・職種ごとにPerplexity AIをどのように活用できるのか、その実践例と成功事例について詳しく解説します。

なぜなら、Perplexity AIは分野ごとに特化したフォーカス検索や多彩なアウトプット形態を持ち、それぞれの職種で成果を最大化できるAIツールだからです。

- リサーチ・学術用途:論文要約や文献レビューの効率化

- マーケター・クリエイター:SEO&E-A-T重視のアイデア・記事生成

- 開発・エンジニアリング:コードレビューや技術ドキュメント管理

- 経営・営業・企業分析:業界データ調査・営業資料作成の時短

リサーチ・学術用途:論文要約や文献レビューの効率化

研究者や大学院生、そして教育現場では、Perplexity AIの「Academic」フォーカス機能が論文や書籍の要点把握を圧倒的に効率化します。

その理由は、Academicモードを使うことでAIが学術論文や専門書籍の中でも信頼性の高い文献だけを対象に、重要な結論や仮説、研究手法などを瞬時に要約してくれるからです。

たとえば、研究テーマに関連する最新の論文PDFをアップロードすると、ページごとに要約を自動生成し、複数文献の比較レビューも可能です。私は院生時代、従来は1本あたり1時間以上かかっていた文献レビューが、Perplexity AIだとわずか数分で初稿がまとまりました。さらに「Pages」機能を使えば、読み込んだ情報をそのまま研究レポート形式に整形でき、提出用の下書き作成も簡単です。公式ヘルプ「Perplexity Pages」でも、教育・学術現場での活用ヒントが豊富に紹介されています。

このように、Perplexity AIの学術系検索機能は、知識習得とアウトプットを同時に支援する新しいリサーチスタンダードとなっています。

マーケター・クリエイター:SEO&E-A-T重視のアイデア・記事生成

Webマーケターやオウンドメディア担当者は、Perplexity AIを使うことでSEO&E-A-T(専門性・権威性・信頼性)を意識した記事制作や企画アイデア出しを驚くほど効率化できます。

なぜなら、キーワードリサーチや競合サイトのサマリー抽出、関連トピックのマインドマップ作成まで、調査から記事構成のアウトライン化、さらには初稿のドラフト作成までAIが一貫してサポートしてくれるからです。

私自身SEOコンテンツを制作する際、「狙いたいワードを複数挙げてPerplexityに投げる→『構成案をリストで出して』と依頼→見出し・目次を自動生成」といった流れで下記のようなアウトラインを一発で入手しました。

例:

- 「Perplexity AIの仕組み」

- 「SEOツール比較」

- 「E-A-T時代のAI活用法」

- 「事例(BtoB/BtoC)」

- 「まとめ・今後の展望」生成された記事は「Pages」機能で即座に公開・共有もでき、校閲やクライアントチェックにもそのまま活用できます。関連:SEO AIツール徹底比較記事も参考にしてみてください。

このスピードと品質で、現場の業務フローが抜本的に変わるのを実感しています。

開発・エンジニアリング:コードレビューや技術ドキュメント管理

プログラマーやITエンジニアは、コードファイルをそのままPerplexity AIへアップロードするだけで、バグ特定や構造解説、さらには最適化のためのリファクタ提案まで得られます。

理由は、Perplexity AIがPythonやJavaScriptなど主要言語のソースコードを直接解析し、コードの意図や弱点を解説できる高度なAIモデルを搭載しているからです。

ある時、筆者が自作した中規模のPythonスクリプト(約500行)のリファクタを依頼したところ、AIは「具体的な関数分割案」「エラーハンドリングの改善ポイント」などをリスト化し、さらには最適なコーディング例も示してくれました。また、技術記事や公式ドキュメントもアップロード可能で、検索結果を要約&整理してくれるため、情報が氾濫しがちな技術現場でも強い武器になります。公式のファイルアップロード解説も参照できます。

この「質問だけで自動リファクタリング&文書化」の体験は、エンジニアの生産性を間違いなく大幅に向上させます。

経営・営業・企業分析:業界データ調査・営業資料作成の時短

経営企画や営業担当者、コンサルタントにとって、Perplexity AIは企業調査・競合比較・市場レポート作成の“時短ツール”として活躍します。

なぜなら、指定企業の決算情報や業界ニュース、市場規模統計などを一括検索し、内容要約だけでなく、CSVやXLSXファイルの分析まで自動で実行できるからです。

実際に筆者がある上場企業の財務分析レポート作成を依頼した際、「公式IR/有価証券報告書/外部ニュース」を一括で要約+比較、そこに強み・弱み分析を加え、エクセルの業績推移データもグラフ付きでレポート化できました。公式ではEnterprise Proプランで使える「Finance」フォーカスモードが紹介されていますが、一般ユーザーでも営業提案や資料作成の下地作り用途に十分威力を発揮します。

このように一歩進んだ調査・分析機能は、日々の情報収集〜提案活動の現場で大きな武器になるでしょう。

今後に注目!Perplexity AIエコシステムの最前線と選び方最新トレンド

当セクションでは、Perplexity AIのエコシステムが今どのように進化しているのか、そして今後の選び方や活用トレンドについて詳しく解説します。

近年のAIエージェントや業務支援ツールの爆発的な進歩により、Perplexity AIもまた、単なる検索から“成果物の生成”、“業務プロセス全体の効率化”を目指す壮大なエコシステムへと拡張されています。

こうした変化を受け、エンタープライズや個人ユーザーが「最適に選べる・活用できる」ポイントを、最新の競争・法的動向も含めて抑えておくことが今まで以上に重要になっています。

- Assistant・Labs・Comet―単なる検索から成果物生成・業務エージェントへ

- 競合や著作権問題、今後の注意点も理解しておこう

- 今後を見据えた導入・運用のアドバイス

Assistant・Labs・Comet―単なる検索から成果物生成・業務エージェントへ

現在のPerplexity AIは、もはや「検索だけ」の時代を終えています。

その背景には、Assistant(スマホ向けAIアシスタント)、Labs(成果物自動生成プラットフォーム)、Comet(AIエージェント搭載ブラウザ)など、知識探索の枠を超えて「あなたの業務思考」を丸ごとアシストする新機能群の急拡大があります。

例えば、「Cometブラウザ」を使用すれば、商品の比較やWebリサーチ、レポート生成作業が本当に数クリックで済みます。タブを切り替えて検索→情報収集→要約→資料化……といった従来の手間を次々自動化し、まさに“AIが共に仕事を進めてくれる”体験が広がります。

AIエンジンは進化し続けているため、単に一つの機能に限定せず、「Assistant・Labs・Cometを横断的に使いこなす」ことこそが、これからの業務効率化・成果物品質アップのカギとなるのです。

競合や著作権問題、今後の注意点も理解しておこう

Perplexity AIを選ぶ時は、競合製品や法的リスクにも目配りが必須です。

たとえばGoogleのAI統合検索“AI Overview”や、OpenAIによる情報探索型サービスとの違いは何か?引用ソースを明示する透明性は大きな強みですが、世界的に著作権や一次情報の利用に関する議論も絶えません。

特に「企業で重要情報を扱う」「ビジネスの中核にAIを据える」場合は、各種ガイドラインや公的FAQ(公式ヘルプセンター、Help Center)などで公開されている利用規約・国別規制のアップデート確認も怠らないようにしましょう。

2025年時点ではエンタープライズ契約で専用データ利用や法務部門との個別調整も可能なため、導入前に可能な限り具体的な運用条件を精査するのが理想です。

今後を見据えた導入・運用のアドバイス

これからのPerplexity活用は「場当たり」の導入ではなく、業務プロセス全体の最適化設計が成功の決め手です。

単に新しいAIツールを入れるだけでは、一部の業務効率化にとどまりがち。ですが、業務を細分化し「どこにAIアシスタントを介在させれば思考全体が効率化するか」を多角的に捉えることで、AIは“考える力を拡張するパートナー”に変わります。

筆者も過去、数十社のプロジェクト導入支援を通じて「自社の課題整理→小規模導入→フィードバックを重ねて全体最適化」というステップが最大の成果を生みやすいことを繰り返し実感しています。

将来の情報環境やビジネス変化も見据え、“今の不便”の解消に過剰に固執せず、中長期でAIエコシステムの進化を柔軟に取り入れていく視点が不可欠です。

まとめ

本記事では、Perplexity AIの「アンサーエンジン」としての革新性や、高精度な検索・知識管理・多階層プランの魅力、そして専門業務での実践的活用法までを詳しく解説しました。

あなたも今こそ、AIを使った新しい情報収集や業務効率化へと一歩踏み出すタイミングです。「生産性を圧倒的に高めたい」「生成AI時代のスキルをしっかり身につけておきたい」と感じた方は、以下のリソースがおすすめです。

生成AI 最速仕事術 ─ 日々の業務を劇的に効率化するAI活用ノウハウが詰まった一冊。プロンプトの型やツール活用法も豊富に解説。

DMM 生成AI CAMP ─ ビジネスで使える生成AIスキルを体系的に習得したい方は、実務直結の学習サービスでステップアップを。

未来の情報収集・思考の在り方は、すでに変わり始めています。今すぐ最初の一歩を踏み出し、自分だけのAI活用力を手に入れましょう。